わが国においては、夫婦間での体外受精で妊娠できなくなった40歳後半から50代になり、卵子提供を希望するクライエントが多くなってきています。米国では、生殖医学会が女性が40歳以上のカップルには卵子提供を選択肢の一つとして、クライエントに情報提供しており、体外受精を実施するカップルの2割前後が卵子提供による体外受精を受けています。わが国においても卵子提供ができるような体制を整えるのかどうかを決定するのは、日本産科婦人科学会のようなメディカルプロフェッションではなく、国民の判断に委ねられるべきです。国民のコンセンサスが得られるようであれば、必要な法的整備は国会が行うべきです。

今回の論説の中では、子どもの出自を知る権利について議論されていますが、卵子提供に対しては精子提供ほど問題にならないと思います。卵子提供を受けて妊娠したクライエントは、自らが分娩をすることになるので、子どもには真実を伝えやすいと思われます。この点が精子提供による人工授精(AID)や体外受精とは異なると思います。出自を知る権利は、子の保護と人間的尊厳性を守るためにも大切な権利です。

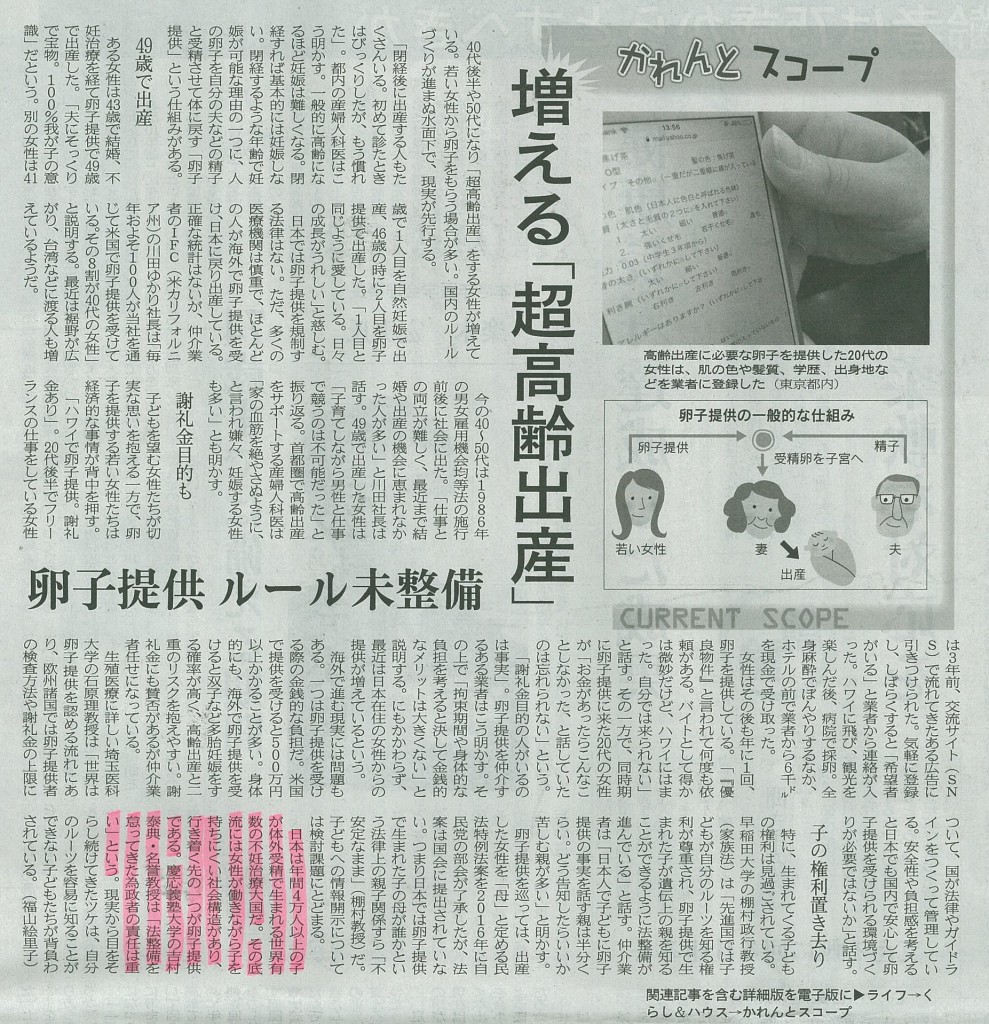

今や生殖グローバリゼーションの時代です。日本で禁止しても海外で実施することは経済的な面を除けば可能です。こうした第三者を介する生殖補助医療を実施するための必要条件は、親子関係を始めとする法整備です。クライエントの希望により子どもは誕生しますが、生まれてくる子どもの法的地位が不安定では、子どもの福祉を守ることはできません。子どもは医療行為の実施の場に立ち会うことができません。そのため、社会が子どもの利益をできるかぎり代弁してあげなければなりません。

(2017年2月19日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)