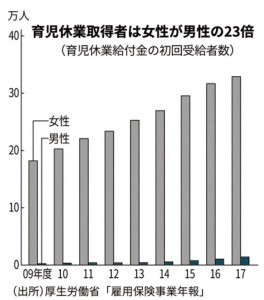

育児介護休業法では、原則子どもが満1歳になるまで男女どちらも育休を取得できます。しかし、夫が外で働き、妻が家庭を守るとする性別役割分担意識がまだ残り、男性社員の取得に難色を示す企業、職場も多いのが現状です。厚生労働省の雇用保険事業年報によれば、2017年度の育児休業取得者は計34万3千人で、男性は僅か1万4千人に過ぎません。

男性の育児休業取得者数が少ないことより、企業に義務付ける動きが出てきています。男性が家事・育児に積極的に関与する夫婦は、2人目以降が生まれやすいというデータもあります。女性活躍推進と少子化対策の両面に有効であることが指摘されています。男性の育休取得期間は、現在平均1週間程度であり、本気で育児をするには短すぎます。最低でも妻の産休に合わせて8週間を義務付けるべきとする考えもあります。女性は出産・育休でブランクが生じる可能性があるため、採用や配属などで不利益な扱いを受けてきました。男女共に育休を義務化すれば、男女が平等に扱われるようになります。

一方、企業や職場、社会の現状を見ると、義務化は現実的な解決策ではないとの考え方もあります。年間出生数は90万人超であり、もし育休を義務付けたら、ほぼ同数の男性社員が日本の職場から1カ月抜ける可能性が出てきます。夫婦がそれぞれ育児を分担できるように、短時間勤務や残業免除などを利用しやすくする方が、現実的だとの指摘もあります。また、強制的に休業させると、収入が減る所得ロスと、将来につながる仕事のチャンスを失うキャリアロスにつながることも考えられます。

男性の育児参加は、日本経済や社会の持続性にかかわる問題です。男性の育休義務化を目的にしてはいけませんが、人を育てる原点の育児経験は、仕事にも役立つことは強調しておかなければなりません。

(2019年6月3日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)