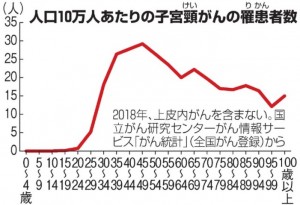

子宮頸がんは、性交渉によるヒトパピローマウイルスの感染が原因とされ、患者数は20代後半から増えてきます。標準的な妊婦健診では、妊娠初期の段階で子宮頸がん検診をします。この妊娠時の頸がん検診で、子宮頸がんが発見されることが少なからずみられます。

妊娠中に子宮頸がんが見つかった場合の診療方針は、患者の状況や妊娠週数、がんの大きさなどによって変わります。がんが肉眼では見えないほど初期(1A1期)の段階であれば、子宮頸部の一部を切り取る円錐切除という手術で、妊娠したまま、がんを取ることができます。妊娠20週頃にがんが見つかった場合は、出産しても保育器で赤ちゃんが十分育つ28~30週頃まで待って出産し、その後に治療することもあります。また、胎児に影響が出にくい抗がん剤を使い、お腹の赤ちゃんが大きくなってから、出産する方法もあります。

妊娠初期にがんが見つかった場合、お腹の赤ちゃんが大きくなるのを待っていると、その間にがんが進行する可能性もあります。がんが2㎝を超えないなどの条件に当てはまれば、子宮頸部を広く切る広汎子宮頸部摘出術が行われます。しかし、妊娠中は子宮に流れる血液量が増えるため、技術的に難しく、国内の限られた医療機関でしか手術できません。

子宮頸がんの若年化と、分娩年齢の高齢化で、妊娠中に子宮頸がんと診断される人は増える傾向にあります。初期の子宮頸がんは症状が出にくく、妊娠を考えている人は妊娠前から必ずがん検診を受けることが大切です。こうした妊娠時の子宮頸がんをなくすためにも、HPVワクチンのセクシャルデビュー前の定期接種が大切です。

(2021年12月3日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)