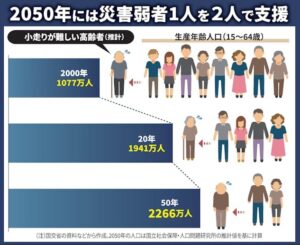

高齢化が進み、2050年には小走りができず迅速な避難が難しい高齢者が人口の2割に達するとされています。国土交通省の試算によれば、小走りするのが難しく災害弱者になり得る高齢者は、2000年時点で約1,000万人でしたが、人口推計を基に計算すると2050年には2,200万人にも上ります。

手助けできる若者も減るなか、命を守る対策が重みを増してきています。支え手となる生産年齢人口(15~64歳)は減る一方です。2000年の8,600万人、2020年の7,500万人が、2050年は5,500万人になります。2000年時点は高齢者1人を8人の若者や中年らで支える構図でしたが、2050年には2~3人で支える計算になります。高齢者の逃げ遅れが各地で起きても不思議ではありません。

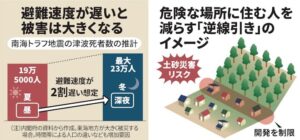

移動速度は人的被害の大きさを左右します。30年以内に80%程度の確率で起きるとされる南海トラフ地震は、夏の昼間よりも冬の深夜に発生する方が津波死者数が多いとの推計があります。夜は視界が悪く、避難速度が2割ほど遅くなります。

避難が必要な危険な地域を無人化する取り組みもあります。土砂災害が起きるリスクが高い地域が国内で最も多い広島県は、こうした場所に住む住民を半世紀後にゼロにする目標を掲げています。この方法は逆線引きと呼ばれています。

(2025年1月27日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)