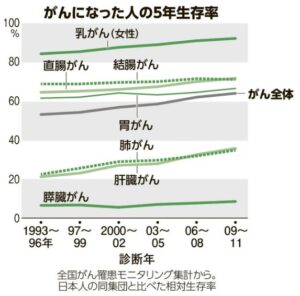

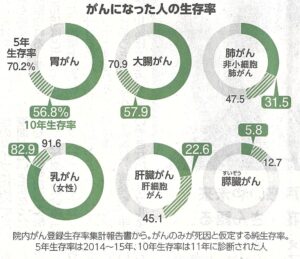

生涯で2人に1人が、がんになると言われています。医学の進歩により、進行したがんや、治すのが難しかった種類のがんに対する治療法が増えています。がんになる人は年間94万人、亡くなる人は38万人ほどで、かつては不治の病と考えられていましたが、いまは治る人も増えています。がんと診断された人が、5年後に生存している割合は、多くの部位でゆるやかに上昇傾向にあります。

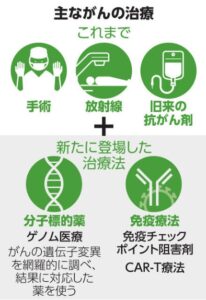

長らくがん治療は、手術、放射線、旧来型の抗がん剤の3本柱でした。そこに、分子標的薬と免疫療法という新たな2本柱が加わったことが影響しています。旧来の抗がん剤は、健康な細胞も含めて攻撃し、がん細胞を倒すことを狙いにしていました。そのため、患者の副作用も激しかったのですが、分子標的薬は、がん細胞だけにみられる目印をターゲットにがんを攻撃するため、効果が高く、副作用が少ないとされています。

がん遺伝子の変異の変異によって引き起こされ、その変異に対応した分子標的薬が多く出てきています。100種類以上の遺伝子の変異を網羅的に調べて、合う薬を探すがんゲノムプロファイリング検査(がん遺伝子パネル検査)は、2019年に公的医療保険の適用が一部の患者に認められています。一人一人のがんの遺伝子変異を調べて、対応する治療を行うがんゲノム医療を国も推し進めています。

もう一つの新たな治療であるがん免疫療法も、近年急速に発達してきています。患者の血液を採取して免疫細胞を活性化させる細工を施して体内に戻すCAR-T細胞療法や、がんによって生じた免疫のブレーキを解除する免疫チエックポイント阻害剤など、画期的な治療が実用化されています。

これらの高度化した治療はどこでも、誰でも受けられるわけではありません。国が推奨するゲノム医療の遺伝子パネル検査は、全国277施設でしか受けられず、地域格差が指摘されています。検査をしても、実際に合う薬が見つかり治療につながった割合は約9%に過ぎません。臓器による差も顕著で、膵臓がんなどではさらに低くなっています。高額な医療費による社会保障費の増大も大きな問題となっています。国は、高額療養費の負担限度額を段階的に引き上げる案を示しています。

(2025年2月4日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)