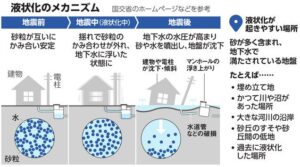

過去840年間の地震を分析すると、全自治体の約3割で液状化が発生し、都市化の影響もあり、最近は被害が増えています。液状化とは、地震による強い揺れで地面がドロドロの液体状になることです。普段は砂粒どうしがかみ合わさることで固い地盤を作っていますが、地震の強い震動が加わると、かみ合わせが外れ、砂粒が地下水の中に浮き、家屋などを支える力を失ってしまいます。

大きな被害では、建物や電柱など重たいものが地中に沈み、傾いてしまいます。地盤が水平方向に動く側方流動で、建物がずれ動くこともあります。地面が割れて砂や水が噴き上がったり、地中のマンホールなどが浮力で浮き上がったりするほか、上下水道管やガス管が損傷してライフラインが止まることもあります。締め固まっていない砂を多く含む地盤が、地下水に満たされている場合に起きやすいとされています。海岸沿いの埋め立て地、元々川や池沼があった場所、大きな川の沿岸、砂丘の裾などです。山地や丘陵地では基本的に発生しませんが、谷や沢を埋めた盛り土造成地では起こる可能性があります。

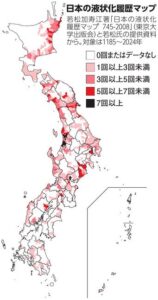

データがある1185~2024年に、液状化が起きたとみられる地震は160あり、うち直近50年間に41地震が発生しています。大きな地震が続き、埋め立てや造成など土地開発が進んだことも要因の一つです。また、山地沿いでの発生は少なく、低地で多いほか、気象庁の過去100年間の地震データを加味すると、震度5以上の地震が多い東日本での発生が目立っています。

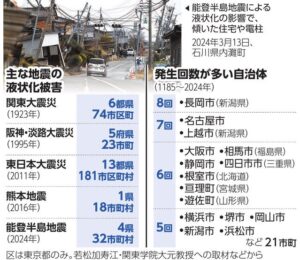

2011年の東日本大震災は最も多く、東北、関東の全13都県の181市区町村で、液状化が発生しています。次に多いのは、岐阜県を震源とする濃尾地震(1891年、13府県88市町村)で、関東大震災と続き、昨年の能登半島地震は6番目でした。複数回の発生は、40都道府県の計272市区町村に及び、5~8回は15道府県31市町でした。 かつては一度液状化して地盤が沈下すると、その分だけ締め固められて液状化しにくくなるとの見方もありましたが、地盤は長い年月とともに締め固まり、液状化への抵抗力も徐々に高まりますが、少なくとも百数十年間に発生した場所は、再液状化する可能性が高いとされています。

(2025年2月11日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)