文部科学省の調査によれば、年間30日以上の欠席で不登校とされた小中学生が、2023年度は34万6,482人に上り過去最多となっています。11年連続の増加で、30万人超は初めてです。コロナ禍で生活リズムが乱れたことなどが理由に挙げられています。不登校状態にある児童生徒の学校復帰や社会的自立をサポートする教育支援センターの約80%で、何らかのスポーツ活動が行われています。

教育支援センターとスポーツの関わりについては、不登校の子どもについて、本人の心身の状態から混乱期、低迷期、回復期に分けた上で、回復期に特にスポーツが有用であるとされています。コミュニケーションが増え、ポジティブな考え方ができるようになる時期に運動することで、他者との協働関係を構築したり、ストレスが発散されたりする効果がみられます。

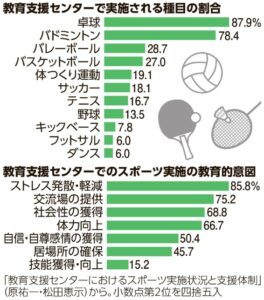

実施されている競技の中で、最多は卓球で87.9%です。続いてバドミントンの78.4%、バレーボールの28.7%とネット型のスポーツが続きます。いずれも相手が自分のコートに入ってくることがなく、接触も少なくラリーを続ける遊び方もあります。楽しむ、遊ぶという感覚で良く、他者と同じ時間を共有するだけで、子どもたちにとっては貴重な機会になります。しかし、スポーツを強制すべきではなく、本人の意欲が出てくるまでは、待つ姿勢が求められます。

(2025年2月20日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)