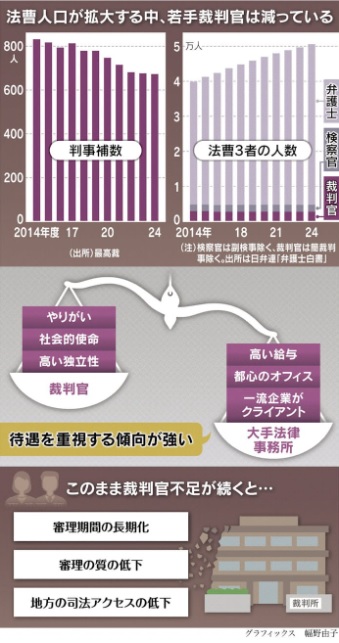

法曹界でトップエリートとされてきた裁判官のなり手不足が深刻です。法曹人口は10年で3割弱増えたのに、判事補と呼ぶ若手裁判官は2割減っています。企業法務需要が増えたことに伴い、大手法律事務所が最優秀層の学生らを好待遇で積極採用しているためです。

日本弁護士連合会によれば、法曹人口拡大を掲げた司法制度改革によって裁判官、検察官、弁護士の法曹3者全体の人数はこの10年間で約4万人から約5万人に増えました。裁判官に限ると2,800人弱で近年は横ばいが続いています。

司法試験の成績上位者は、合格時点で就職の内定を得ていることが少なくありません。優秀な学生はこれまで裁判官になるケースが多かったのですが、近年は人材獲得競争で劣勢に立たされています。待遇差が歴然です。初任給は年収1千万円超とされる大手法律事務所に対し、裁判所は年収500万円程度です。裁判官になっても、度重なる地方転勤が重荷となって転身を図る若手も絶えません。

外部人材を招く動きも鈍く、経験を積んだ弁護士から裁判官を登用する弁護士任官制度の実績は、近年は多くても年4人ほどです。判事補不足を解消できなければ、近い将来裁判官全体が担い手不足に陥り、審理の長期化や質の低下など司法システム全体が揺らぐことになります。それでなくても日本は先進国の中で裁判官1人あたりの国民数が突出して多く、裁判官の負担が重くなっています。近年民事裁判や刑事裁判の審理期間は長期化傾向にあります。裁判官人事のあり方を時代に合わせて変えていく時機にきています。

(2025年4月14日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)