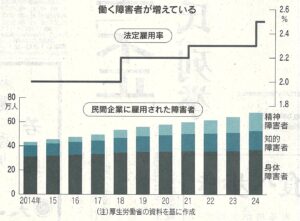

厚生労働省によれば、2024年に民間企業に雇用されている障害者の数は前年比5.5%増の約67万人で、2021年連続で過去最高を更新しています。直近10年で約1.5倍に増えています。全体の55%が身体障害者、23%が知的障害者、22%が統合失調症やうつ病などの精神障害者です。近年、精神障害者の比率が上昇しています。

働く障害者が増えた最大の理由は、法定雇用率の引き上げです。障碍者雇用促進法は、障害者の社会参加を後押しするため、企業に対して従業員の一定割合以上の障害者を雇うことを義務づけています。2012年には1.8%でしたが、段階的に引き上げられ、2024年4月には2.5%になり、2026年7月には2.7%になることが決まっています。法定雇用率の引き上げによって、2024~2026年に働く障害者は5万人増えると試算されています。

障害の種類によって傾向が異なります。障害者雇用実態調査によれば、身体障害者で最も多い職種は事務の26%で、次いで多いのが生産の15%です。知的障害者では、サービスの23%や運搬・清掃の22%が多くなっています。精神障害者では、チームワークよりも一人でこなす作業を好む人が少なくありません。

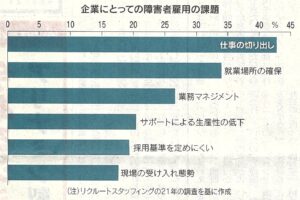

標準的な週5日40時間のフルタイム勤務が難しい人も多くなっています。知的障害者や精神障害者では3~4割、身体障害者では2割が、労働時間が週30時間未満です。賃金も通常の働き手に比べて低くなっています。2024年に法定雇用率を達成している企業は46%にとどまり、中小企業ほど達成率が低くなっています。 企業に障害者雇用の課題を聞いた調査によれば、障害者に任せる仕事の切り出しが43%で、就業場所の確保が34%と続きました。障害者の能力や適性と社内の業務とのミスマッチに悩む企業が多いようです。意に沿わない仕事を任せられることは働き手にとっても負担が大きく、障害者の入社後1年以内の離職率は40~50%に上ります。

(2025年4月21日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)