かつて成人病と呼ばれた疾患群が、生活習慣病に名を変えて約30年が経過しました。すっかり浸透してきましたが、日本学術会議が名称変更の提言も含めた議論を始めています。病気は個人の責任という患者への偏見や差別を助長しているというのが主な理由です。

成人病という名称が加齢の結果で仕方がないと取られたのに対し、生活習慣病という名称が、習慣を改善すれば一定の予防、軽減が可能ということを示した点は評価できます。一方で、生活習慣病=個人の不摂生が原因、自己責任という誤解や偏見、差別を生んでいます。個人の責任を強調するあまり疾患や患者への偏見が生じないような取り組みが必要となってきます。

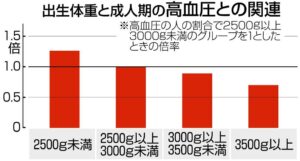

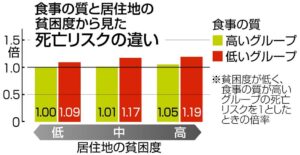

名古屋大学の2002年に35~65歳の3,107人の出生体重と血圧の関連を調べた研究結果によれば、体重が低いグループほど高血圧の人の割合が高いとの報告があります。国立がん研究センターがん対策研究所の研究によれば、同じ生活習慣でも貧困度といった社会的要因が健康に影響を与えていることが分かっています。摂取する食品の栄養などのバランスが良い、食事の質が高いグループでは、居住地域の貧困度でリスクに大きな差は無かったのですが、低いグループでは貧困度が高くなるほどリスクも明確に高くなっています。

生活習慣病には個人の生活習慣の影響もあるので、個人が適切な選択ができるように啓発するべきですが、遺伝やその他貧困などの社会的要因も考慮しなければならない側面も多くみられます。生活習慣病の病名変更も考慮すべき時機にきているのかもしれません。

(2025年4月22日 東京新聞)

(吉村 やすのり)