無子人口の増加とその要因

無子とは、女性の場合は子どもを生んだことがない状態を言います。男性の場合は自分の子どもを持ったことがない状態を言います。女性の場合は、再生産年齢の終わりである45~49歳における無子女性の割合を生涯無子率としていますが、男性の場合はどの時点で生涯無子と考えるか難しくなっています。無子人口とは、多くの場合生殖可能年齢の後半である40~55歳のどこかの時点での割合を求め、生涯にわたり子どもを持たない人口を指します。

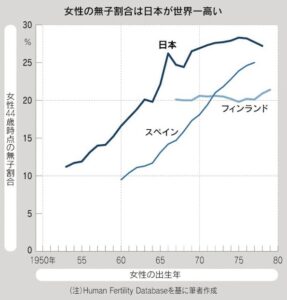

世界の無子割合が最も高い3カ国の44歳時の女性の無子割合を見てみると、日本が世界1位でスペイン、フィンランドと続いています。日本は、1950年代初頭生まれの女性の無子割合は11%でしたが、1965年の22%までほぼ直線的に増加しています。その後丙午の1966年に26%へ急増し、若干減少したのち27~28%の範囲で推移しています。最新データである1977、1978年生まれの女性の無子割合は若干減少傾向であるものの、2位のスペインといまだ2ポイント離れています。

多くの国で無子割合の増加が出生率の低下に最も寄与しており、無子人口は少子化を理解する上で非常に重要な人口集団です。日本の場合、婚外出生率がわずか3%と結婚せず子どもを持つことは稀なので、未婚者のほぼ全員が無子となります。未婚率は男女ともに1950年の2%から2020年の男性28%、女性の18%と上昇しています。この未婚率の増加が無子割合を押し上げている主因となっています。

無子人口の増加は少子化だけでなく、高齢化に関わる課題にも関係してきます。無子人口は、特に高齢期に孤立や健康リスクの増大につながります。子どもを持たない高齢者は孤独感や経済的不安、介護サービスへのアクセス不足といったリスクに直面しやすくなります。無子人口の増加は、パートナーも子どももいない人口の増加につながります。

現状の少子化対策のほとんどが子育て支援策に充てられています。2022年の少子化対策予算のうち約99%が子育て支援策です。つまり子どもを持つための支援がほとんどなされないまま、子どもができてからの支援ばかりが増えています。日本の無子人口の多くは未婚者であり、そのうち7割は交際相手がいないため、無子人口への支援は結婚支援と結びつきやすくなっています。しかし結婚や交際の支援は人々の価値観に踏み込むいっそう難しい政策介入となります。実際、いくつかの自治体が婚活事業を行ってきましたが、芳しい成果は出ていません。

今や日本の少子化対策は、他の先進国と比べて決して劣っていません。育児休業を例に挙げると、高福祉国で有名な北欧よりも優れています。さらに日本が優れているのが、国、都道府県、市区町村の3つの層で独自の少子化対策を実施しています。しかしその施策の認知度が低率です。現状の施策の認知度を高めると同時に、若者の経済格差を長期的に解消していくことも重要になります。社会経済的地位が低いと交際相手も見つけられない傾向にあります。このため非交際⇒交際⇒結婚というプロセスを、経済格差により歩めない人が出てきています。就業支援や非正規雇用の是正を進めることは、希望する子ども数を実現する助けとなります。

(2025年4月24日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)