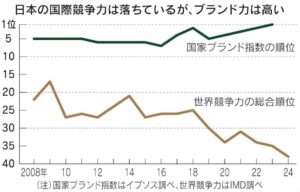

スイスのビジネススクールIMDの調査によれば、世界競争力ランキングは年々低下し、日本の没落ぶりを示しています。しかし、世論調査会社のイプソスが60カ国・地域を対象に輸出、文化、人材など6つのテーマから算出している国家ブランド指数では、2023年についに首位に立っています。まだまだ魅力は残っています。

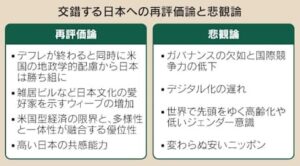

1990年代から失われた30年と呼ばれ、日本への悲観論や否定論は今も根強いものがあります。人口が減り、経済力が低下したのは事実で、先行きを悲観する声は消えません。しかし、外国での関心の高まりや最近のビジネス関連書を見ると、再び日本を評価しようという機運が高まってきています。インバウンドが増え、SNSなどを通じて日本の情報がこれまで以上に広く、深く、伝わってきたことにもよります。数多くの問題を抱えるのは他国も同じで、日本は国内の分断や対立、格差などが相対的に少なく、比較的安定していると言えます。

わが国における周囲の気持ちを時に過剰なぐらい推し量る志向は、教育や受験から育まれてきています。そこには社会的な安定のために共感を重視してきた価値観が横たわっています。共感重視の論理は、企業経営の面では忖度や身内主義に陥ることもありますが、顧客の立場に立つきめ細かい商品開発や従業員を大切にする組織風土には向いています。

規模の追求では海外に勝てないかもしれませんが、多様性の勝負なら勝てるかもしれません。部品メーカーを筆頭に、食やアニメや漫画などコンテンツ分野で独自性の高い企業が増え、新たな国際競争力を獲得しています。日本の価値が海外を中心に再び発見されているのは確かですが、発信力は強くありません。競争力は違いから生まれます。

(2025年5月10日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)