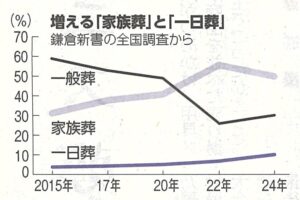

葬儀は、通夜と葬儀をそれぞれ執り行う一般葬と通夜を行わない一日葬、火葬のみの直葬などに大別されます。最近、特に増えているのが、参列者を近親者に限る家族葬です。

鎌倉新書の調査によれば、2015年には一般葬が58.9%で、家族葬が31.3%でしたが、コロナ禍を経て2022年には一般葬が25.9%、家族葬が55.7%と逆転しました。一日葬の割合も2015年の3.9%から2022年は6.9%と、ほぼ倍増しています。日本では葬儀の後も初七日、四十九日、百箇日など節目節目に親しい人が集まって、遺族に寄り添う機会がありました。今ではその風習も薄れつつあります。

故人をゆっくりと見送りたいという遺族の意向をくんで、遺体の腐敗を防ぐエンバーミングの実施件数も増えています。ドライアイス無しでも1週間以上保存でき、弔問客に対面してもらう期間を長くとることができます。

(2025年7月7日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)