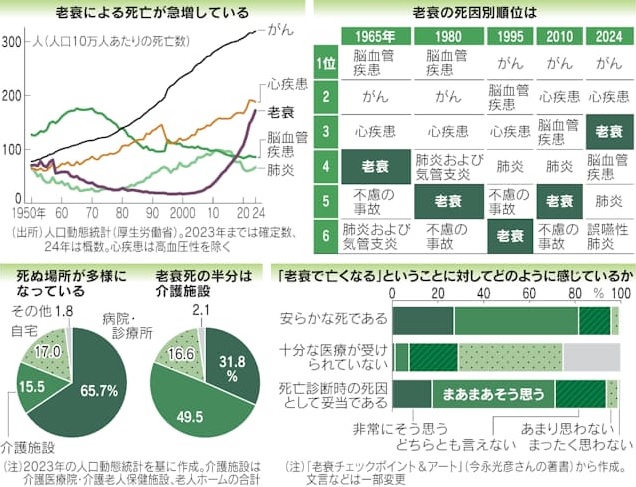

厚生労働省が6月に公表した2024年の人口動態統計によれば、年間の死亡数は約160万人と前年より約3万人増えています。死因順位をみると、1位ががんで、2位が心疾患、3位老衰と続いています。近年増加が著しいのが老衰です。1950年代は3位でしたが、1990年代後半から2000年代は7位に落ち、2018年に3位になりました。死亡全体に占める割合は12.9%で、おおよそ8人に1人が大往生しています。

老衰の増加は高齢化によります。老衰死の年齢別の分布を見ると80代以上が96%を占めています。がんや心疾患なども加齢に伴い亡くなる人が増えますが、老衰死のように80代以上に偏ることはありません。老人に特化した症状なので、世界有数の長寿国の日本で大往生が増えるのは当然です。延命より自然な死を望む死生観も広がってきています。施設や自宅で看取りをする医師は、患者や家族と接する時間が長くなるため、彼らの考え方が死亡診断書に反映されることも関係しています。

死亡診断書の死因の書き方が変わったことが関係しています。日本では1950年に疾病や死因の国際分類規定を適用した時に、国から老衰と書かないよう指導がありました。しかし、1995年に自然死以外は老衰と書けないに変更され、自然死であれば死因に老衰と書いてよいことになり、老衰と書く医師が増えました。老衰死の多さは日本独特です。欧米主要国では、死因に病名が必要であることから老衰を使わないケースが多くなっています。

(2025年7月5日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)