異動により従業員は仕事経験の幅や深さが変化するため、個人にとってはキャリア開発の観点から大きな関心事になります。さらに転勤となれば転居を伴うため、家族も巻き込んで今後の生活設計にまで波及する大きな転機となります。従業員にとって重大な意味を持つ転勤ですが、これまでは辞令が出れば従業員は原則受諾するものと考えられてきました。

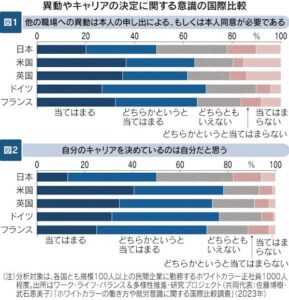

組織の人事部門が配置・異動に関して幅広い権限を持っている日本の状況は、配置・異動に本人同意が必要であることが多い欧米と異なっています。他の職場への異動は、本人の申し出によるもしくは本人同意が必要であるを肯定する割合は、日本では5割に満たず、他国に比べて低率です。自分のキャリアを決めているのは自分だと思うを肯定する割合も、日本は約5割にとどまり、従業員個人が自身のキャリア展望を描きにくい実態があります。

日本でキャリア形成が組織主導で行われてきた背景には、従業員は組織に雇用保障や人材育成投資を期待し、それが充足されると考えれば組織が提示する異動を受諾するというように、従業員と組織との間に依存関係が存在していました。

近年、転勤制度の改革を進める企業が増えています。企業の対応には濃淡がありますが、従業員は転勤命令に従わなくてはならないと考えられてきた転勤制度は曲がり角を迎えています。転勤制度改革の動きは、人材の獲得・定着面の問題への対処、女性の能力発揮を阻害する要因の除去、転勤のメリットの相対的低下といった課題に迅速に対応する必要性に迫られています。

企業が転勤に期待する機能は、事業拠点への円滑な人材供給と人材育成の2つです。人材育成に関して、従来型の組織主導から従業員の自律的なキャリア開発への転換が必要になり、人材戦略の変化に対応した異動管理が行われるようになってきています。このことは、事業拠点への人材供給という転勤のもう一つの機能発揮に支障をきたす可能性がありますが、それを乗り越えても改革を進めなくてはならないと捉えられています。

(2025年7月24日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)