国民皆保険制度の現状

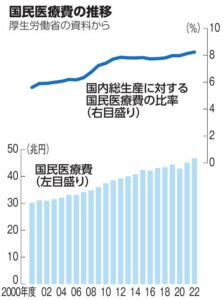

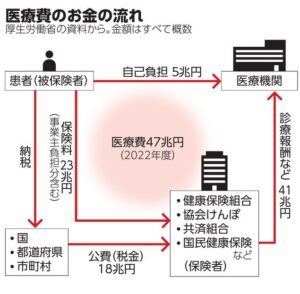

日本で受ける一般的な医療は、ほとんどが公的医療保険でカバーされています。公費(税金)、保険料(自営業者らが払う国民健康保険料や勤め人が払う健康保険料など)、患者の自己負担(1~3割)の三つで賄われています。国民全体が利用する医療費が増えると、税金と保険料からの支出が大きくなります。保険料負担が増える要因の一つが、高齢化などを背景とした医療費の膨張で、2022年度で約47兆円にのぼっています。

特に、所得が多い現役世代が支払う勤め人の保険料に、負担がかかりやすい構造になっています。集めた保険料の一部が65歳以上の医療費にあてられる仕組みがあるからです。高齢者が増える一方で支え手が減ると、現役世代1人あたりの保険料負担は重くなります。2025年度の健康保険組合の平均保険料率は、過去最高の9.34%の見通しです。

医療費が増え続ける要因は、高齢化だけではありません。近年の目覚ましい技術革新による医療や薬剤の高額化の影響も大きく、ひと月あたりの医療費が1千万円以上に達しています。2023年度には2,156件、2014年度の300件から7倍以上に増えています。

ひと月あたりの医療費の負担額に、所得などに応じた上限を設ける高額療養費制度があるため、患者の自己負担はその範囲に抑えられています。その分患者が加入する保険者の負担は大きくなり、公費支出の増加につながっています。

(2025年7月31日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)