水産物を陸地の施設で育てる陸上養殖が全国で広がっています。水産庁への届け出は740カ所で、前年に比べ78カ所増えています。陸上養殖は、水槽や水質管理設備の初期投資、水温を保つ電気代がかさみますが、温暖化による水温上昇や津波による被害など天候や気象、海洋環境に影響されにくく安定供給しやすいとされています。

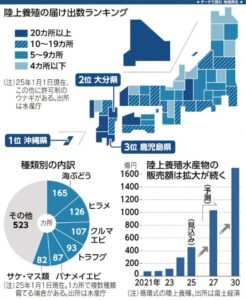

富士経済によれば、循環式水槽で陸上養殖した水産物の国内販売額は2024年実績で293億円ですが、2025年は6割増の455億円となる見込みです。大規模な陸上養殖施設の開設や計画が相次いでおり、2030年に1,700億円まで拡大すると予測されています。

都道府県別では、海ぶどうの生産が盛んな沖縄県が186カ所で最も多く、かぼすヒラメなどの大分県が54カ所、クルマエビの生産が多い鹿児島県が34カ所で続いています。4位の岐阜県は32カ所で、海なし県では最多です。ブランド魚として定着した飛騨とらふぐは、2010年頃出荷を始め年800匹生産しています。

陸上養殖は広がってきていますが、輸入が多い稚魚の安定調達や販路拡大など採算性確保のハードルが高く撤退例も多くなっています。継続・発展には国産の稚魚を増やし、特産品を使った餌や加工品の開発などによる養殖魚のブランド化が必要となります。

(2025年9月13日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)