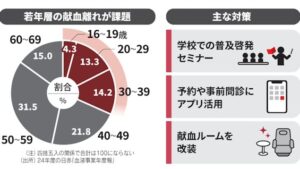

2050年には日本の総人口の3割を70歳以上が占めるようになります。少子高齢化が今後ますます進んでいくと、将来の輸血用血液の安定供給に支障をきたす恐れが出てきます。献血可能年齢は16~69歳で、2024年度の延べ献血者数は約498万7,000人で、年代別では50代と40代が多くなっています。

各年代の献血率が2024年度と同じと仮定して試算すれば、2050年度の延べ献血者数は約375万6,400人になります。2020年度比で約128万人減る計算です。日赤は何も対策を講じなかった場合、2035年度に延べ献血者数が約445万人になるとの試算を発表しています。輸血用血液製剤の需要推計などを基に、延べ献血者数の不足分は約46万人と推計しています。

献血量を確保するには若年層を開拓し、長く協力してもらう必要があります。しかし、2024年度は30代以下の割合が、2015年度の41.1%に比べて9.4ポイント減の31.7%でした。日赤は関心を高める取り組みを続けています。

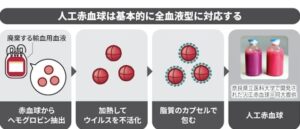

奈良県立医科大学は、2030年の実用化に向けて人工赤血球の治験を実施しています。日赤から保存期間が過ぎた廃棄予定の血液を提供してもらい、赤血球から酸素を運ぶヘモグロビンを取り出し、加熱してウイルスの感染性を失わせ、脂質のカプセルで包んでいます。既存の赤血球製剤の使用期限は採血後28日間です。人工赤血球であれば、常温で2年間、低温環境なら最長6年間保存できます。全ての血液型で使用できます。

(2025年9月15日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)