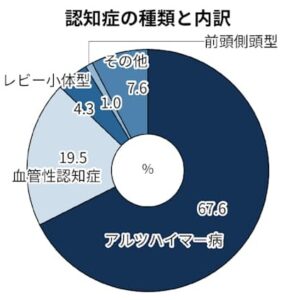

認知症は、様々な原因により認知機能が低下し、記憶障害や徘徊などの症状が出る疾患です。アルツハイマー病や脳血管性、レビー小体型など複数のタイプがあります。世界で5,500万人以上の患者がいるとされています。脳が萎縮して徐々に認知機能が失われるアルツハイマー病の患者が最も多く、認知症全体の7割を占めています。

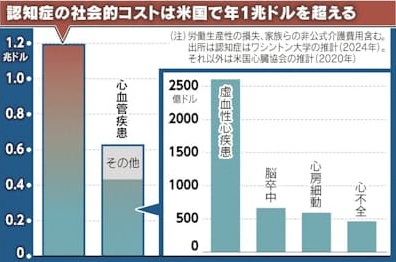

米国心臓協会の統計によれば、医療費や生産性の損失を含む社会的コストは、脳卒中(患者数79万5,000人)が年666億ドル、心不全(患者数670万人)が年466億ドルなどと推計されています。認知症はすぐに死に至る病ではなく、症状が進むと社会生活を送るのが困難となり、治療や介護も長期にわたるため、コストは膨らみます。世界一の経済大国である米国でも失われる本人や家族の労働力といった要素を合計すると年1兆ドル(約147兆円)を超えています。心不全や脳卒中を指す心血管疾患の約2倍で、社会全体の体力を奪いつつあります。

2022年時点で440万人いるとされる日本の患者数は、2050年に580万人を突破すると予測されています。一方、内閣府の高齢社会白書によれば、日本の生産年齢人口(15~64歳)は2050年には5,275万人と、2021年と比べ29%減少すると見込まれています。働きながら家族らのケアにあたる人が増えれば、社会的コストはさらに増すことになります。

日本以上に患者急増が見込まれるのが中国とインドです。国際アルツハイマー病協会の推計によれば、中国には現在1,000万人以上の認知症患者がおり、2050年に3,200万人まで増えるとされています。インドは2015年時点で400万人いた患者が2050年に1,250万人まで増えると予想されます。

(2025年9月21日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)