東京都は、10月から麻酔を使って陣痛の痛みを和らげる無痛分娩への最大10万円の助成を始めました。無痛分娩は公的医療保険が適用されない自由診療のため、料金は分娩施設がそれぞれ設定していますが、都の調査によると平均的な料金は約12万円であり、補助があれば無痛分娩にかかる費用の負担は軽くなります。無痛分娩は出産時の痛みが軽減される一方、副作用や合併症が起きる可能性もあります。

必須ではない医療行為に対し公的な資源を投入することには矛盾もあるとの指摘もあります。都は卵子凍結と無痛分娩にともに手厚い補助を出しながらも、推奨しているわけではないとしています。無痛分娩には様々な見解があり、あくまで選択肢を増やすための支援と説明しています。無痛分娩を実施している施設での分娩予約はますます取りづらくなり、逆に実施していない施設では分娩を取りやめることになります。

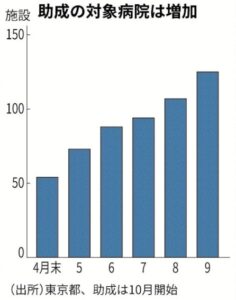

都の2024年の調査によれば、産婦の6割が無痛分娩を望んでいます。希望者が多い一方で、行政による指導・監査が可能な保険診療と比べて実態は見えにくいという指摘もあります。そのため、都は助成対象になるには、厚生労働省が示す安全対策に関する自主点検表の項目を全て満たすほか、実績や患者の体調の急変時の体制などを一般向けに情報公開する必要があるとしています。助成の対象となる医療機関には全て都が立ち入り検査もします。

費用を気にしていた人が選択肢に入れやすくはなりますが、助成がなくても無痛分娩を選ぶ人にも支援は使われます。また無痛分娩を希望しない人にとっては相対的な不公平感も残ります。妊娠した人への幅広い支援を強化すべきとの声もみられます。地方では麻酔科医の不足などで無痛分娩の提供体制を整えられている施設が少なく、助成制度を導入できるのは大規模な医療機関が多い大都市だからこそです。便乗値上げなど自由診療ならではの課題も想定されます。

無痛分娩の助成は、2024年の都知事選で小池百合子知事が主要公約の1つとして打ち出しました。都は結婚から妊娠・出産、子育てまでをシームレスに支援する少子化対策を目指しています。卵子凍結への補助と同様、無痛分娩への補助があったからと子どもを持ちたいというカップルが増えるとは思われず、少子化対策の一環であるとの考え方には賛同しかねます。

(2025年10月10日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)