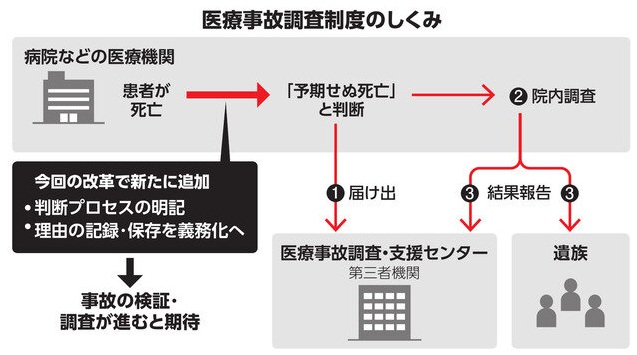

医療事故調査制度とは、病院などで予期せぬ死亡が起きた時、①第三者機関への届け出、②院内調査を行う、③調査結果の遺族や第三者機関への報告を義務づけたものです。医療ミスの有無は問いません。2015年10月に始まり、2025年9月までの10年間で届け出は累計3,533件に達し、年間300~400件で推移してきています。

目的は、医療事故の原因究明と再発防止にあります。1999年以降、患者が死亡する医療事故が相次いで明るみに出て、医療への国民の不信が高まりました。真相を知りたいという遺族が訴えるケースもありましたが、長い時間とお金がかかり、その結果真相が明らかになるとも限りません。一方の医療者側も、警察や司法が関与することには強い危機感がありました。こういった背景から、10年以上の議論を経て両者が待ち望んでいた制度ができました。

課題は、制度の基点となる予期せぬ死亡の判断の質をどう高めるかにあります。医療に100%の安全はないため、予期しない患者の死亡はどこでも起こり得ません。人口あたりの医療事故の届け出数に格差がみられます。予期せぬ死亡の判断が医療機関に委ねられているからです。いくら遺族が調査を望んでも、例えば手術の合併症など予期されていたと病院側が判断すれば、制度に基づく調査は行われないことになってしまいます。

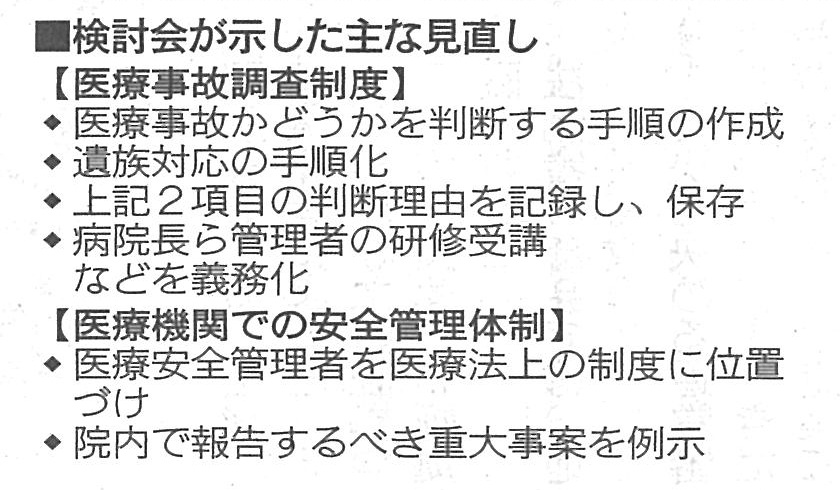

厚生労働省の有識者検討会は制度の見直しをしています。医療機関に対して、全ての死亡例について調査すべき事例かを検証する体制づくりを義務化する内容です。判断する病院長ら管理者には、事故調査制度の研修受講を義務化します。医療の発展とともに事故対応はさらに複雑ななり、死亡以外の事故への対応も課題となっています。全ての医療機関で患者の安全を最優先する安全文化を広める必要があります。

(2025年10月30日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)