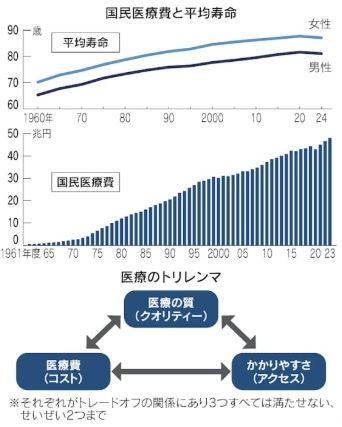

1960年代はじめ、日本人の平均寿命は男性は約65歳、女性は約70歳でした。1970年代、1980年代の経済発展とともに医療は充実し、寿命も延びてきました。疾病構造が感染症からがんや生活習慣病へと変化していきました。平均寿命の延伸とともに、5,000億円ほどだった国民医療費は約100倍の48兆円にまで膨らみました。国民皆保険によって世界一の長寿を謳歌したわが国においては、医療への過剰な期待と依存が、正しい情報を手にし、自分の健康は自分たちで守るという振る舞いを鈍らせてしまっています。

2025年、医療機関の赤字や倒産を伝えるニュースが続きました。厚生労働省によれば、2024年度、一般病院の約7割が赤字で、大学病院も例外ではなく、国公私立あわせた赤字の額は過去最高の508億円にのぼっています。突然の診療休止や閉院は、何も人口減が著しい地方に限ったことではなく、都市部でも話題になっています。治療が必要なのに受けられない、救える命が救えなくなるといった静かなる医療崩壊が始まっています。

1990年代に米国の医療経済学者が提唱した医療のトリレンマでは、医療の質、コスト、アクセスは三すくみの関係にあり、全てを実現するのは不可能としています。質の高い医療を安い費用でいつでも気軽に受けられるというのは幻想に過ぎません。過剰医療から適正医療へ、今こそ国をあげて方向転換しなければ、医療崩壊は止められません。診療報酬の改定や医療費負担の見直しなど、小手先の改革ではもはや限界といえるところに来ています。

国民皆保険によって何を守るのか、自由診療の拡大や医療へのアクセス制限も必要になると思われます。多死社会を迎え、延命治療のあり方や終末期医療、尊厳死など、医療が死とどう向き合うかに踏み込んだ議論も避けては通れません。人口減による縮む社会にあった医療の、そして命のあり方について、国民をあげて熟議を始める時期が来ています。医療にも命にも限りがあることを忘れてはなりません。

(2025年12月27日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)