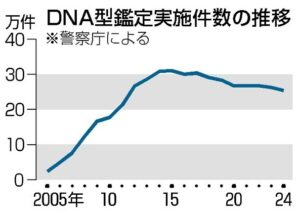

警察のDNA型鑑定とは、人の体細胞内に存在するデオキシリボ核酸(DNA)の塩基配列を分析することで、個人を高い精度で識別するのがDNA型鑑定です。警察では、主に特徴的な塩基配列を繰り返す回数に個人差があることを利用し、個人を識別するSTR型検査法を使っています。警察庁によると、全国で実施された鑑定件数は、2005年は2万4,562件でしたが、2024年には25万3,941件となり、約20年で10倍以上に増えています。

毛髪や血痕、唾液など事件現場に遺留された試料のDNA型が、容疑者のものと一致するかどうかを調べるなどしています。殺人のような重要事件だけでなく、窃盗といった身近な事件の捜査にも活用されます。なお警察庁は、鑑定に使うのはDNAのうち、身体的特徴や病気に関する情報が含まれていない部分だとしています。

東日本大震災といった災害で見つかる遺体の身元確認に利用されることがあります。国際協力にも貢献しており、ロシアよりウクライナ侵攻で犠牲になった身元不明遺体の特定を促進するため、2023年にウクライナ国家警察の鑑識担当者らが来日して、多数のDNA型鑑定を進める手法などを学びました。

(2025年9月9日 東京新聞)

(吉村 やすのり)