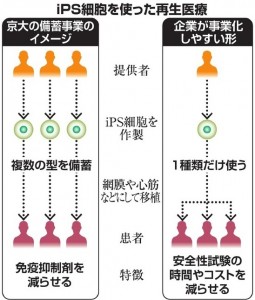

国は、再生医療を目指す京都大学のiPS細胞の備蓄事業に対して、2013年より年間約10億円強、これまでに90億円を投じてきました。当初の予定では、短期間に低コストで移植できるとして、140種類のiPS細胞をそろえて日本人の9割をカバーする目標が設定されていました。しかし、多くの型の提供者を捜すのに難航し、供給が始まったiPS細胞は4種類にとどまっています。京大は140種類そろえる方針をやめ、この4種類と、拒絶反応が起きにくいようゲノム編集した6種類のiPS細胞で、日本人のほぼ全員をカバーする方針に転換しています。

一方、iPS細胞から移植用の細胞をつくる企業の側は、複数の型を使うことに慎重な姿勢を取っています。移植用の細胞ががん化しないか、別の細胞が混じっていないかといった安全性を型ごとに確認するのは大変で、多額の費用と試験の手間がかかります。免疫抑制剤の進歩もあり、それなら1種類のiPS細胞だけを使い、免疫抑制剤で拒絶反応を抑える方が事業として成り立ちやすいという判断です。ノーベル賞受賞から7年経って基礎研究から事業化の段階になってきたことや、企業のニーズとの違いが浮き彫りになってきています。

iPS細胞からつくった細胞が臨床研究で、目や神経の難病患者に移植されるようになったことで、政府は事業化の段階に入りつつあると判断しています。iPS細胞の研究開発を進めてきた文部科学省にも、今後、国の支援が減るのは避けられないとの見方が出てきています。京都大は細胞の販売などで収益を上げるため、備蓄事業を大学と切り離して法人を設立し、寄付金集めにも奔走しています。

(2019年11月19日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)