iPS細胞は、皮膚や血液といった細胞に特定の遺伝子などを働かせて作ります。受精卵のように体の様々な細胞や組織に成長でき、ほぼ無限に増殖することができます。2014年、iPS細胞から網膜の細胞を作り、目の難病加齢黄斑変性の患者に移植しました。人に移植したのは世界初で、研究段階の治療法を試す臨床研究として実施しています。

しかし、iPS細胞は人為的に遺伝子を入れるため、がんになるリスクを抱えています。移植用の細胞になり損なった不完全な細胞が混ざると、がんになりやすいと言われています。最初に目の難病が選ばれたのは、外から観察して異変を見つけられ、取り除く手術も難しくないからです。これまで、安全上の深刻な問題は起きていません。移植した細胞を患者の免疫が異物とみなす拒絶反応の問題も、拒絶反応を起こしにくい特殊な免疫型を持つ人のiPS細胞を使うことで抑えることができています。この成功をきっかけに、他の臓器への応用が進んでいます。

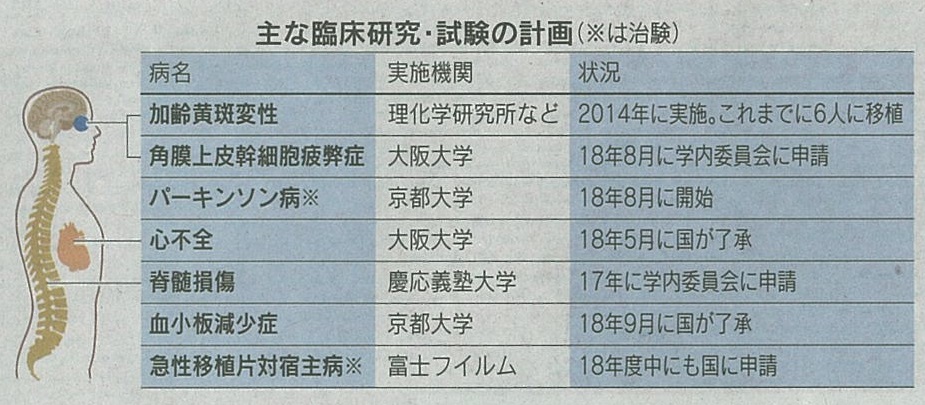

加齢黄斑変性の臨床研究と違い、多くの計画でiPS細胞の免疫タイプを患者と合わせて拒絶反応を低減する戦略は採っていません。免疫抑制剤で拒絶反応を抑えています。特殊な免疫タイプのiPS細胞を使っても、心臓は拒絶反応が起きてしまいます。神経は拒絶反応に弱いとされています。免疫抑制剤を使うと、移植したiPS細胞が生き残りやすくなり、治療効果が高まります。患者自身の細胞を使う血小板では、拒絶反応が起こらず、細胞に核がないためがんにならないという安全面での利点もあります。

(2018年9月28日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)