国土交通省が全国の古くて大きい下水管を調べたところ、計300㎞で陥没につながるリスクがあることが分かりました。調査結果が出たうちの約半分にあたります。腐食やたるみ、破損などの不具合が見つかっています。

目視やテレビカメラを使い、腐食、たるみ、破損の3項目について、劣化が進んだ方から順にA~Cの3ランクでそれぞれを評価しています。一つでもAがある場合は原則1年以内に速やかな対策が必要な緊急度1、一つでもBがある場合は応急措置をした上で5年以内に対策が必要な緊急度2と判定しています。

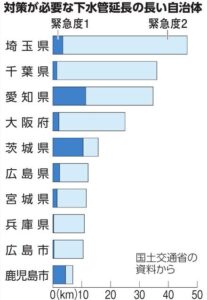

調査結果によれば、71自治体が管理する72㎞が緊急度1と判定され、残り225㎞は緊急度2でした。緊急度1の管路が長かったのは、愛知県管理の11.4㎞、茨城県の10.5㎞、大阪府守口市の4.7㎞などでした。

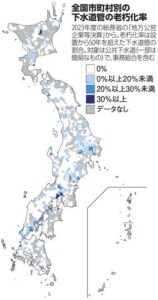

全国には約49万㎞の下水管があり、このうち耐用年数とされる50年を超えて割合は7%を占めています。国土交通省は、この老朽化率が10年後には20%、20年後には42%にまで上がるとしています。国は残りの調査を進めるとともに、不具合箇所が見つかった下水管を優先的に改修していく方針です。特別重点調査で不具合が見つかった管については、更新費用の2分の1を自治体に補助する制度を新たに作り、2030年までに改修したいとしています。

(2025年9月18日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)