病気や怪我とは異なり、正常分娩は保険適用外で全額自己負担のため、出産育児一時金である50万円の支給で補われます。しかし、東京都の平均出産費用は2022年度に約60万円、神奈川県では約55万円と一時金を超えています。妊婦の自己負担がこれ以上増えてお産の無償化が有名無実化すれば、少子化に拍車がかかることになります。

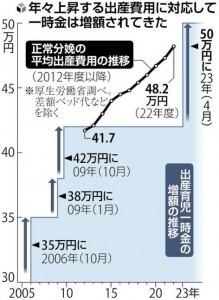

保険適用が浮上した背景には、出産費用が年々上昇していることがあります。厚生労働省の調査では、正常分娩の費用は2022年度に全国平均で約48万円にのぼり、人件費や物価の高騰などもあって2012年度から約6万円も値上がっています。現在の出産費用は、入院料のほか、医師らの技術料などの分娩料、新生児の検査・処置費などに大別されていますが、それぞれの料金は医療機関側の裁量で決められています。公立病院と私立病院、診療所でも価格は異なります。

都内においては、出産費用が100万円を超える施設もあります。これが保険適用となれば、全国一律の料金となるため透明性が高まり、値上げ抑制につながることが期待されます。自己負担の3割をどのように扱うかが問題となります。政府は無償化を続けて新たな自己負担が生じないようにする考えですが、保険適用に伴う自己負担3割を解消しようとすると制度設計は複雑になります。都市と地方の財政基盤も大きく影響を与えます。

しかし、妊婦や胎児の状況は多種多様で、施される処置もそれぞれ異なるなか、どこまでを保険適用にするかの線引きは困難です。医療行為の帝王切開を含む異常分娩や、近年増加する無痛分娩の扱いなども問題となります。

保険による医療機関への支払額が低く抑えられた場合、医療機関は減収となり、経営は厳しさを増すことになります。扱う出産数が減っても、365日24時間対応に必要なスタッフは大きく変わりません。緊急時のことも考え、自宅近くでの出産を希望する妊婦も多いのですが、出産を扱う診療所はさらに減少し、対応できない地域が広がる恐れが出てきます。

診療所などが減少すると、切迫早産で搬送された妊婦や、高齢で慎重な管理が必要なハイリスクな出産を引き受けてきた周産期母子医療センターに、リスクの低い妊婦も集まることになります。このため、医師やスタッフを確保するためにセンターを集約したり、病床確保のため入院日数を短縮したりする必要が出てきます。出産が保険化されて負担が増えれば、高度な医療を担っている医師の離職につながりかねない状況に陥ります。

(2024年6月27日 読売新聞)

(吉村 やすのり)