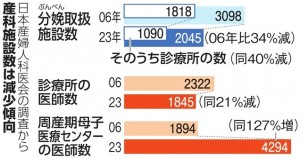

少子化と産科医の高齢化により、有床診療所の数は減少しています。日本産婦人科医会の調査によれば、2006年に1,818施設だったのが、2023年は1,090施設となり、4割も減少しています。お産を扱う地方の一般病院も減っている一方、妊産婦と新生児の高度な医療にも対応する周産期母子医療センターは、数も医師数も増え、地域ごとの集約化が進んできています。

産科医不足への対策として、地域では妊婦健診や産後ケアを担い、お産は都市部の分娩施設へと、集約化を進める考え方もあります。しかし、妊娠する女性の年齢が高くなり、医学的な管理が必要なハイリスク分娩が増える中、近くの施設がなくなれば、妊婦と赤ちゃんの安全を守ることは困難になります。保険適用は経営が厳しい地域の分娩施設の統廃合を加速させる可能性があります。厚生労働省は、2026年度の保険適用導入を視野に、検討会で医療者や有識者、妊産婦に近い立場の人による議論を進めています。

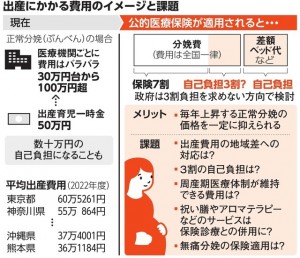

背景にあるのは出産費用の高騰です。現在、産婦には一律に出産育児一時金が支払われていますが、費用全額を賄えないことも多くなっています。昨年、出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に増額されましたが、少子化で分娩数が減り、水道光熱費や物価が高騰する中、一時金の引き上げを契機に価格を引き上げた施設もみられます。出産費用には地域差もあります。厚生労働省の集計によれば、2022年度に正常分娩でかかった費用は、東京都で約60万円、一番低い熊本県の約36万円との差が大きく開いています。

分娩費が保険適用になった場合、3割自己負担を誰が賄うのかが問題となります。祝い膳や個室代など、分娩や母体への処置に直接関わらない選択的なサービス内容については、保険対象に含まれません。無痛分娩への保険適用や行政の支援のあり方によっては、医療機関の格差を拡大し、中小病院の産科や有床診療所がお産をやめることにもつながりかねません。

(2024年7月2日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)