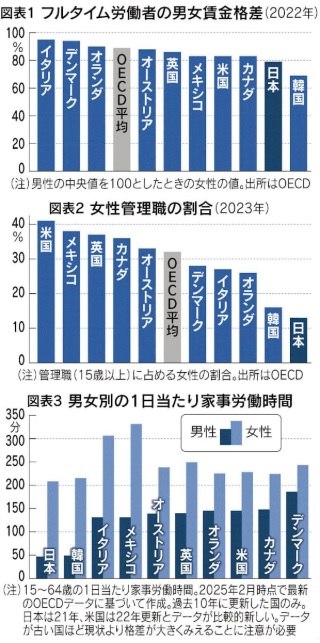

女性活躍推進法の制度改正により、2022年7月から常時301人以上を雇う企業は男性に対する女性従業員の賃金平均の割合を示すことが義務付けられています。全企業の正規雇用労働者で比較すると、男性を100とした女性の賃金の平均は75.6%です。年齢が上がっていくと格差は拡大し、とりわけ金融・保険部門で格差が大きくなっています。格差の大きな要因として、女性管理職の割合が低いことがあります。日本のフルタイム労働者の男女賃金格差は、OECD諸国との比較でも大きく、女性管理職の割合に至っては先進国最低です。

女性活躍推進法が意図する女性の社会での活躍がなかなか進まないのは、家庭内の性別役割分担や、その背景となっている社会規範・思い込みに原因があると思われます。女性の家事労働負担を解消せず、男性と同じように活躍、キャリア推進、管理職登用をと言われても無理と思われます。

そもそも家庭内の家事負担が女性に偏っているため、大局的にみれば女性は男性と同じ条件で競争していません。社会規範や思い込みが与え続ける長年の影響、家事労働時間の男女格差への理解がないから逆差別などと視野の狭い批判が生まれます。社会規範や思い込みが元凶であるという理解なしにクオータ制などを導入しても逆差別といった反動が生まれます。

地位に就く女性には、男性以上にマルチタスクをこなす能力が求められること、男性なら犠牲にしなくてもよいものを犠牲にしなければならなかったこと、そういった女性の能力や頑張りをきちんと認識できていません。逆に言えば、男性であればそこまでの能力がなくても手に入ることができるものを、女性はトップクラスの能力が無ければ手に入れることができません。登用された女性がロールモデルとなり、それに続く女性たちのお手本としての役割を果たすことが大切になります。社会規範の変革には、変革後の結果を先に実現して見せた方が有効だという知見もあります。社会で活躍する女性の姿を次世代に見せることで、社会規範の変革が加速すると思われます。

(2025年3月20日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)