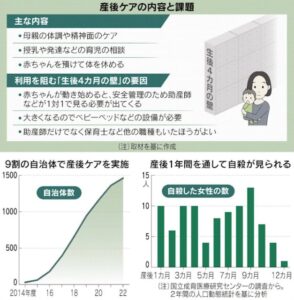

産後ケア事業は、女性の孤立や産後うつを防ぐために2021年度から母子保健法で市町村の努力義務となっています。市町村が運営し、病院や助産院など委託する施設や自宅でケアが受けられます。2023年には、心身に不調がある母親の要件を撤廃し、誰でも利用できるようにしています。こども家庭庁によれば、約9割の自治体で産後ケア事業を実施しています。

しかし、利用率は10.9%にとどまっています。利用が進まない理由の一つはケアを受けられる期間が限られていることです。親子で滞在し、赤ちゃんを預かってもらうこともできる宿泊型は、生後4カ月以降に対応しないところが約半数もみられます。対応する自治体でも枠が少なく利用を断ることも多くなっています。背景にあるのは助産師の不足です。生後4カ月を過ぎると寝返りをする子も出てくるため、1人に付きっきりで対応が必要となります。

母親のケアは4カ月以降も大切です。国立成育医療研究センターの調査によれば、産後1年未満の自殺者が最も多いのは9カ月で、1年間を通して見られています。産後うつなどが原因とみられます。子どもの成長に応じて悩みが増え、産後半年を過ぎて体調が悪化する人もいます。4カ月以降の受け入れを積極的に進める施設もあります。

こども家庭庁は、来年度の予算案で生後4カ月以上の子を預かる施設に対しての加算を予定しています。月齢が上がっても専門家に見てほしいというニーズは高く、経済的な後押しで現場の人件費を確保できれば、4カ月以降の受け入れも進むと思われます。

(2025年2月20日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)