第三者の精子や卵子を使った不妊治療のルールを定める特定生殖補助医療法案が、6月に閉会した通常国会で廃案となりました。特定生殖補助医療とは、第三者から精子や卵子を提供してもらう不妊治療です。国内では1948年に、第三者の提供精子を使った人工授精が初めて実施され、国内では2万人以上が生まれているとされています。

これまで、日本には生殖補助医療に関する法規制がなく、夫の同意を得ずに第三者の提供精子を使ったり、商業目的の精子売買が行われたりなどの問題が起きていました。2003年に厚生労働省の部会が法整備が必要とする報告書をまとめましたが、法整備の議論はされないまま20年以上が経過していました。その後2020年には、第三者を介する生殖医療における親子関係に関する民法の特例法である生殖補助医療法が成立しました。そこでは、第三者提供における生殖医療のための施策、相談体制の整備、法制上の措置などを、超党派の議連で2年を目途に議論を重ねて、特定生殖補助医療法案として提出することとされました。

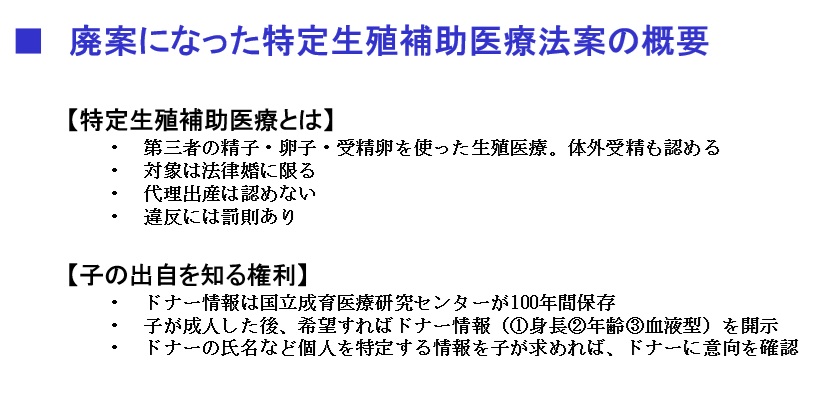

最終的には2024年10月に自民、公明、立憲民主、日本維新の会、国民民主の5党で法案をまとめ、今年2月に国会に共同提出されました。法案は、人工授精に加え、提供された精子・卵子による体外受精も認めました。第三者の女性による代理出産は認めず、医療が受けられる対象を、法律婚の夫婦に限りました。これらの違反には罰則が設けられました。提供者(ドナー)の情報は、国立成育医療研究センターで100年間保存、子が成人後に求めれば、個人の特定につながらない一部の情報が開示されるとしました。

しかし、この法案には当事者から強い反発が起きました。対象を法律婚の夫婦としたことで、同性婚や事実婚のカップルが医療を受けられなくなります。既に生まれている子もいるのに、その子たちを罪の子にするのかとの声も聞かれました。また、ドナー個人を特定する情報はドナーの同意が無ければ開示されない点が問題視されました。同性婚を認めない現状を違憲とする司法判断が相次いでいることから、対象を法律婚に限った法案は、違憲立法になるとの反対意見も出ました。

今回の第三者を介する生殖医療を実施するための特定生殖補助医療法案は、審議されることなく廃案となってしまいました。廃案の主な理由は二つあります。一つは、対象を婚姻関係にある法律婚に限ったことです。この点については、現在選択的夫婦別姓でさえ問題視されるような国会の状況下で、同性カップルの配偶子提供が認められることは極めて難しいと思われます。もう一つは、子どもの出自を知る権利についてです。やはり、ドナーを特定できるような状況下でこうした医療は実施されるべきと考えます。

生殖医療に関する法律や倫理規定などがないわが国において、これまで日本産科婦人科学会はメディカルプロフェッションとして安全で質の高い医療を提供するために社会的役割を果たしてきました。しかし、生殖医療においては、生まれてくる子どものことを考慮する社会的・倫理的な要素を大いに包含していたり、法的整備が必要不可欠であったりすることがあまりにも多くなっています。議員立法のような形ではなく、生殖医療全般に関する様々な課題については、国の生命倫理審議会のような調査会、いわゆる公的プラットフォームで、広く有識者間で議論されるべきです。その結果、行為規制の枠組みができれば、実際の管理・運営については、公的管理運営機関で実施すべきであると思われます。

(2025年8月31日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)