実質平均賃金の停滞

税や社会保険料などのふたんが増えても、それ以上に賃金が増えていたら問題はありません。しかし、失われた30年と呼ばれる低成長から抜け出せず、この間はほとんど横ばいでした。最近になって、ようやく大企業を中心に賃上げの動きが広がっていますが、物価上昇のペースに追いついていません。

続きを読む

実質平均賃金の停滞

税や社会保険料などのふたんが増えても、それ以上に賃金が増えていたら問題はありません。しかし、失われた30年と呼ばれる低成長から抜け出せず、この間はほとんど横ばいでした。最近になって、ようやく大企業を中心に賃上げの動きが広がっていますが、物価上昇のペースに追いついていません。

続きを読む財務省の2024年度決算の見込みによれば、一般会計税収は5年連続で過去最高を更新し、75兆2,320億円(前年度比4.4%増)となっています。物価高や好調な企業業績を受けて消費税や法人税の税収が伸びています。2025年度の税収も当初の想定より上振れるとみられ、この増加分を現金給付や減税の財源に充てるとしています。

続きを読む私立大学をはじめとする学校法人のガバナンス(統治)改善を狙った改正私立学校法が施行されました。学校法人には、理事会や評議員会があり、会社の監査役に当たる監事がいます。今改正では、執行と監視・監督の役割の明確化・分離の考え方から、理事会への権限集中を防ぐため3つの機関の間で権限が分配されました。

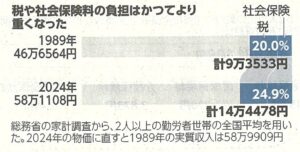

続きを読む社会保険料の負担率

社会保険料の負担は増えています。大和総研の分析によれば、消費税が導入された1989年と2024年を比較すると、2人以上の勤労世帯の平均年収に占める税と社会保険料の割合は、20.0%(月9万3,533円)から24.9%(月14万4,478円)に増えています。2024年の平均年収の697万円でみると、年間の負担額は173万円にのぼっています。

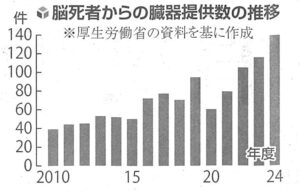

国内の2023年の臓器提供者数は増えたとはいえ、人口100万人当たりで米国の40分の1、韓国の8分の1にとどまっています。移植を待つ約1万6,000人に臓器を安定して届けられる体制の構築が急務となっています。厚生労働省は、脳死下の移植医療体制の改革を加速させています。ドナーの身近にいる看護師らがコーディネーターの認定を受け、家族から臓器提供の同意取得をできるようにするなど、地域での提供を完結可能な仕組みを目指します。