『この国はどこへ 試練の年に - 少子化は若者の「抵抗」- 』

続きを読む- 2026年02月16日3/22 第31回日本女性医学学会ワークショップ 開催 @東京

- 2026年02月09日3/6~3/7 WE Health 2026開催 @東京

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

外国企業による日本への投資

外国企業による日本への投資は対日直接投資と呼ばれます。対日直接投資の2023年末時点の累計額は51兆円で、2000年末の6兆円から8倍以上になっています。投資は着実に拡大していますが、諸外国と比較するとなお世界最低水準です。対日直接投資のGDP比は8.5%ですが、国連貿易開発会議によれば、この比率は198カ国・地域中192位です。

続きを読む

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

建築費のインフレ加速

資材高でマンション価格が上昇しています。不動産経済研究所によれば、2025年度上半期の東京23区の新築マンション平均価格は、前年同期比20.4%高い1億3,309万円でした。建設物価調査会によれば、東京地区の鉄筋コンクリート造マンションの建築費指数は、11月時点で140.7に上昇しています。算出開始以降の最高値を更新しています。

続きを読む

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

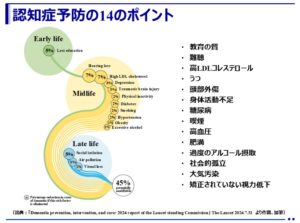

認知症の予防

東海大学らの研究グループは、認知症の4割は予防できるとの研究成果をランセットに発表しています。ランセットの機関が、認知症の危険因子と特定している高血圧、肥満、うつ、運動不足、喫煙、難聴、視力低下、社会的孤立など14項目を対象に、日本人を対象とした調査結果です。全て投薬や補聴器装着などの適切な治療・処置を受けたり、運動や禁煙など適切な行動などをとったりすることで、治癒や症状の改善が可能な項目です。

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

第16回日本がん・生殖医療学会学術集会が、奈良県立医科大学産婦人科学講座教授の木村文則先生の会長の下、奈良春日野国際フォーラムで開催されます。

続きを読む