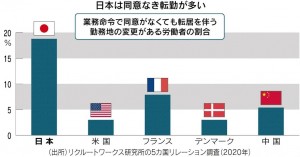

日本は社員の同意のない転勤が多くなっています。リクルートワークス研究所の国際調査によれば、本人が同意しなくても業務命令で転居を伴う勤務地の変更がある人は、日本で19%近くに達します。3%の米国やデンマークと比較すると6倍以上です。

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月22日1/28 第642回松山産婦人科医会例会 講演

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

- 2025年11月12日11/30 第20回日本生殖ホリスティック医療学会 開催 @東京

高校入学者の奨学金申請者数の増加

育英会は、国公立の高校に進学する生徒の場合、2022年度までは返済不要の給付(月2万円支給)と、2020年以内に無利子で返済する貸与(月2万5千円支給)がありました。しかし、高校進学を諦める生徒をなくすために、2023年度から月3万円給付に一本化しました。高校入学予定者の申請数は、2021年度は1,168人、2022年度は1,215人と緩やかに増えましたが、制度変更後の2023年度に1,328人と急伸し、今年度は1,800人になっています。 続きを読む

子どもの感染症の増加

国立感染症研究所によれば、4月22~28日の定点あたりの感染者数は、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が4.66人、アデノウイルスによる咽頭結膜熱が0.70人、RSウイルスが1.73人です。過去10年の平均と比較すると、溶連菌は2.4倍、咽頭結膜熱は1.9倍に増加しています。RSウイルスは2018年に定点報告となってからの6年平均と比べ3.1倍です。 続きを読む

希少疾患の新薬の承認申請

厚生労働省は、海外で承認された薬が日本で使えないドラッグロスの問題を改善するため、小児がんなどの希少疾患の新薬について、承認申請の要件を緩和することを決めました。日本人の臨床試験データがなくても申請できる新たな仕組みを、5月にも導入する方針です。海外の製薬企業による申請を促し、薬の実用化の時期を早める狙いがあります。

製薬企業は、治療薬を開発する際に効果や安全性を調べる臨床試験を行います。国への承認申請時に試験結果を提出して審査を受け、国内で薬を製造販売する承認を受けます。薬によっては、人種などで効果や副作用に差が出ることもあるため、通常は日本人を対象に行った臨床試験の結果も提出する必要があります。 続きを読む

1人あたりの都市公園面積

公園は、自然を守るために一定の区域を指定する自然公園と、国や自治体が整備する都市公園などに大別できます。国土交通省によれば、2022年度末の都市公園などの住民1人当たりの面積は10.8㎡で、2012年度末より8%増えています。政令指定都市を含めた都道府県別の伸び率は、宮城県が28%増とトップで、和歌山県の26%、岡山県の21%が続きます。1人当たり面積は北海道が30㎡で最大です。 続きを読む