HPVワクチンの啓発活動

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月22日1/28 第642回松山産婦人科医会例会 講演

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

- 2025年11月12日11/30 第20回日本生殖ホリスティック医療学会 開催 @東京

養育費の不払いの対応策

離婚後に養育費の受け取りは進んでいません。内閣府によれば、2020年の離婚件数は約19万件で、未成年の子どもがいるのは57.6%を占めています。離婚後、子どもを育てるのは母親の場合が多くなっています。養育費を取り決めているのは、母子世帯の46.7%にとどまっています。取り決めていない母子世帯に、最も大きな理由を尋ねると、相手と関わりたくないが34.5%、相手に支払う意思がないと思ったが15.3%を占めています。実際に受け取っているのは、母子世帯の28.1%に過ぎません。 続きを読む

カテゴリー: what's new

養育費の不払いの対応策 はコメントを受け付けていません

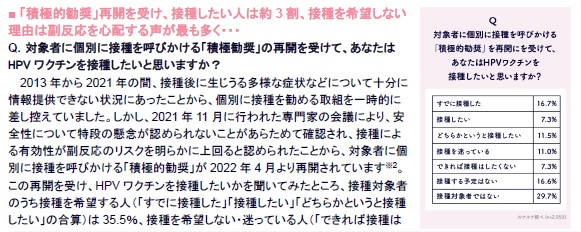

子宮頸がんとHPVワクチンに関する意識・実態調査2024-Ⅲ

HPVワクチン接種を希望するか?

カテゴリー: what's new

子宮頸がんとHPVワクチンに関する意識・実態調査2024-Ⅲ はコメントを受け付けていません

介護保険料の見直し

厚生労働省によれば、2022年3月末時点で、市区町村から介護が必要だと認定された要介護認定者は、65歳以上の高齢者全体では、およそ5人に1人ですが、75歳以上になると、3人に1人ほどになります。 続きを読む

カテゴリー: what's new

介護保険料の見直し はコメントを受け付けていません

子宮頸がんとHPVワクチンに関する意識・実態調査2024-Ⅱ

HPVワクチンの定期接種

続きを読む

カテゴリー: what's new

子宮頸がんとHPVワクチンに関する意識・実態調査2024-Ⅱ はコメントを受け付けていません