こども家庭庁の調査によれば、全国の学童への登録児童数は、2023年度に過去最高を更新しています。希望しても入れない児童も増え、2023年5月時点の全国の学童待機児童は約1万6,300人に達しています。東京都が約3,500人と最も多く、子どもが小学校に上がると預け先がなくなる小1の壁が深刻になっています。 続きを読む

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月22日1/28 第642回松山産婦人科医会例会 講演

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

- 2025年11月12日11/30 第20回日本生殖ホリスティック医療学会 開催 @東京

後期高齢者の増加率

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2050年にかけ、75歳以上の高齢者の増加率が最も高くなるのは、タワーマンションが林立する東京都中央区とのことです。一方、最も低くなるのは山間地の群馬県南牧村です。高齢化の姿が様変わりします。 続きを読む

カテゴリー: what's new

後期高齢者の増加率 はコメントを受け付けていません

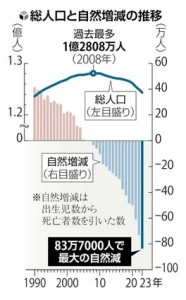

人口自然減83万人

総務省は、2023年10月1日時点の日本の総人口推計(外国人含む)を発表しています。出生児数が死亡者数を下回る自然減は17年連続で、減少幅は過去最大の83万7,000人でした。75歳以上の人口が初めて2,000万人を超えた一方、15歳未満は過去最少を更新しています。

カテゴリー: what's new

人口自然減83万人 はコメントを受け付けていません

日米の生成AI研究協力

日米両政府は、科学研究向けの生成AIの活用で協力体制を作ります。盛山正仁文部科学相と米エネルギー省のターク副長官が、生成AIの相互利用や人材交流などの協力を記した文書に署名します。 続きを読む

カテゴリー: what's new

日米の生成AI研究協力 はコメントを受け付けていません

浅田レディースクリニック開業20周年記念祝賀会 開催 @東京

浅田レディースクリニックは、2004年に愛知県春日井市の勝川の地で開院され、その後2010年には名古屋駅前クリニック、2018年には品川クリニックと、矢継ぎ早に都市型生殖医療クリニックを開院されました。

カテゴリー: what's new

浅田レディースクリニック開業20周年記念祝賀会 開催 @東京 はコメントを受け付けていません