政府は、時間外労働に罰則付きの上限を定める働き方改革関連法を2019年に施行しました。一般産業界の残業ルールは、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とした上で、労使が合意した場合の特例として年720時間まで認めるというものです。

しかし、医療業界では過重労働が定着していたため、すぐには実施できませんでした。物流業界や建設業界などとともに、2024年4月まで猶予期間が与えられていたのです。医師に適用するルールは、勤務する医療機関の特性や医師の習熟状況によって特例を3つに分けます。時間外労働の上限を年960時間とするのを基本としつつ、救命医療など緊急性の高い医療を提供していて地域医療を確保するのに必要と判断された場合や、研修医や専攻医が診療現場で集中的に技能の習得を目指す場合などには、年1,860時間まで時間外労働の上限が緩和されます。 続きを読む

- 2026年02月09日3/6~3/7 WE Health 2026開催 @東京

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月22日1/28 第642回松山産婦人科医会例会 講演

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

医師の2024年問題

カテゴリー: what's new

医師の2024年問題 はコメントを受け付けていません

認知症の治療と共生-Ⅰ

認知症の増加

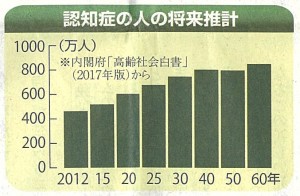

厚生労働省によれば、認知症の人は現在600万人以上と推計され、前段階の軽度認知障害(MCI)を含むと1,000万人を超えるとされています。2030年には、認知症の人は750万人に迫ると言われています。

カテゴリー: what's new

認知症の治療と共生-Ⅰ はコメントを受け付けていません

特定妊婦の増加

特定妊婦とは、貧困や若年妊娠などの理由で、出産前から支援を必要とされる女性のことを言います。児童虐待を防ぐために、2009年に児童福祉法に明記されました。2020年に8,327人に達しています。2010年は875人で、10年前の約10倍に増えています。

カテゴリー: what's new

特定妊婦の増加 はコメントを受け付けていません

Z世代のいら立ち

デジタル機器やSNSを操り、社会の変革に挑む1997~2012年生まれは、Z世代と呼ばれています。戦争、格差、政争、そして温暖化など、中高年が様々な問題を引き起こしています。不安、ストレス、悲しみ、孤独を頻繁に感じる若者の割合は中高年より高くなっています。そんな事態を招いた責任を顧みず、最近の若者はと説教するベビーブーマー世代に対し、Z世代は、オーケー、ブーマー(ベビーブーマー世代よ、もうたくさんだ)と叫んでいます。 続きを読む

カテゴリー: what's new

Z世代のいら立ち はコメントを受け付けていません

長時間労働と賃金格差

急な残業や深夜対応もいとわないような働き方の存在が、企業上層部への女性の進出を阻んでいます。2022年の就業構造基本調査によれば、週50時間以上の長時間労働をする正社員の割合は、全世代で男性が高くなっています。管理職になりやすい30代後半~40代後半は、2倍の差が開いています。子育て世代の長時間労働は、子育てとの両立が難しく、昇進の差につながっています。 続きを読む

カテゴリー: what's new

長時間労働と賃金格差 はコメントを受け付けていません