授業料や塾代、習い事の費用など、子どもの教育費が上昇しています。文部科学省がまとめた子供の学習費調査によれば、幼稚園から高校3年生まで15年間の学習費総額は、すべて公立に通った場合で1人あたり596万円です。5年前に比べて約55万円も増えています。全て私立に通った場合は1,976万円で、約146万円の増加です。

続きを読む- 2026年02月16日3/22 第31回日本女性医学学会ワークショップ 開催 @東京

- 2026年02月09日3/6~3/7 WE Health 2026開催 @東京

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

こどもまんなか令和7年度産後ケア講演会 開催

秦野市こども健康部主催の「こどもまんなか令和7年度産後ケア講演会」が開催されました。今回のテーマは、ママとパパが笑顔になればこどもが輝く「“産後ケア”と“パパ育児”」です。講師に愛育病院名誉院長の安達知子先生をお招きし、「夫婦で学ぼう!産後のカラダとココロ」と題して、産後ケアの大切さとパパの育児の関わりの必要性について有意義なお話を伺いました。

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

無痛分娩のニーズの高まり

無痛分娩は脊髄を保護する硬膜の外側に細い管を入れ、麻酔薬を注入する硬膜外麻酔が主流です。麻酔を担当する産科医や麻酔科医が陣痛に備え、24時間態勢で対応できる医療機関は限られます。このため出産日をあらかじめ決め、陣痛を誘発して計画的に分娩することが一般的です。

続きを読む

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

OTC類似薬の保険外し

薬には医師の処方箋が必要な医療用医薬品と、自分で判断し、ドラッグストアなどで買う市販薬であるOTC薬があります。OTC類似薬に明確な定義はないものの、医師が処方する薬で、風邪薬や湿布薬など市販品と成分や効果が同じか似ているものを指します。医師が処方すれば保険が適用され、自己負担は総額の1~3割で済みます。薬局で買うより安いからと医療機関を受診する患者もいます。その場の支払額は抑えられますが、医療費の大部分が税金や保険料で賄われています。

続きを読む

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

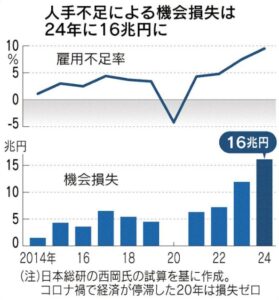

人手不足による機会損失

日本経済新聞らの試算によれば、人手不足で生じた機会損失の規模は年16兆円にも達しています。過去5年で4倍に増え、名目GDPの2.6%に達しています。最新の2022年度の県民経済計算でみると、茨城県の14兆円を上回り、人口350万人、自動車などの産業が集積する静岡の18兆円の総生産に迫る規模となっています。

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ