文部科学省は、大学が研究費を獲得するための支援や共同研究の橋渡しなどの業務を担う専門人材の育成事業を始めます。主に研究者が行ってきた業務の負担を減らし、研究に専念できる環境を作ることで研究力の底上げにつなげます。

続きを読む- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月22日1/28 第642回松山産婦人科医会例会 講演

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

- 2025年11月12日11/30 第20回日本生殖ホリスティック医療学会 開催 @東京

私立短大の閉校の増加

日本私立短期大学協会の集計によれば、少なくとも45校の私立短期大学が、2025~2027年度に学生募集を停止します。私立短大全282校の16%に上ります。ピーク時の1993年度には、国公私立計595校に学生53万人が在籍していました。しかし、1990年代以降、女性の大学・共学校志向の高まりを受けて、大学に移行する短大が急増しました。2024年度は297校に半減し、学生数は8万人まで減少しました。

続きを読む

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

大学ランキング

英国の教育データ機関のタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)の調査によれば、日本大学ランキング2025で、東北大学が5回連続で総合1位となっています。2位には東京工業大学(昨年10月に東京医科歯科大学と統合して現・東京科学大学)が前回の4位から浮上し、3位は東京大学でした。

続きを読む

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ

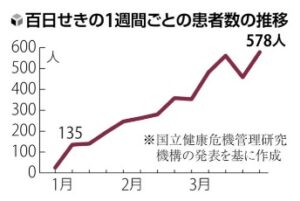

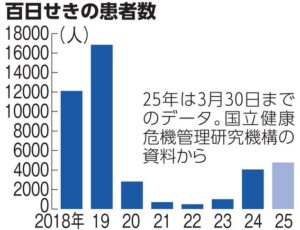

百日せきの患者急増

激しいせきが特徴で、症状が2~3カ月続く百日せきの患者が増えています。国立健康危機管理研究機構によれば、今年の患者数は3月30日までで4771人に達しています。4,054人だった昨年1年間の患者数をすでに上回っています。患者数は2018年、2019年はそれぞれ1万人超が報告されていました。2020年の新型コロナウイルス感染拡大以降は、感染対策や人流が減ったこともあってか、少ない状態が続いていましたが、コロナ以前の水準に戻りつつあります。

続きを読む

カテゴリー: what's new

コメントをどうぞ