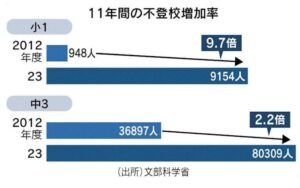

小中学生の不登校は、2013年度から11年連続で増加し2023年度は34万人を超えました。新型コロナウイルス禍で急増した印象が強いのですが、増加はそれ以前から始まっています。不登校児童生徒の直近の増加率は小学校低学年が中学校を上回っています。中3はこの11年間で2.2倍に増えたのに対し、小1は9.7倍に増えています。

主たる要因の第1は教員の世代交代です。教員の採用数は人口増減に連動し、年齢構成に凹凸ができます。1980年代、第2次ベビーブーム世代が就学・進学するタイミングで大量採用された教員が、2010年代半ば以降続々と定年退職を迎えました。40代後半から50歳前後の層が薄くなり、20~30代の若手が一気に増えました。

続きを読む