月経随伴症状の実態と対処方法

あすか製薬株式会社の女性のための健康ラボ Mint+では、15~44歳の月経があり働いている女性を対象に、月経随伴症状に関する調査を実施しました。最も多かったものは生理痛(腹痛・腰痛)の52.1%で、次いで感情的な変化(イライラや気分の落ち込みなど)の19.5%、疲れやすい・眠気の17.2%が続きました。

続きを読む

月経随伴症状の実態と対処方法

あすか製薬株式会社の女性のための健康ラボ Mint+では、15~44歳の月経があり働いている女性を対象に、月経随伴症状に関する調査を実施しました。最も多かったものは生理痛(腹痛・腰痛)の52.1%で、次いで感情的な変化(イライラや気分の落ち込みなど)の19.5%、疲れやすい・眠気の17.2%が続きました。

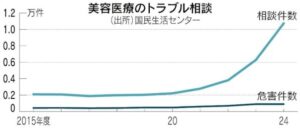

続きを読む国民生活センターによれば、美容医療に関する相談は2024年度には過去最多の1万737件となり、約10年で5倍に増えています。後遺症などの相談も倍増しています。専用の救急外来を設けて、美容クリニックと緊急時の連携を行う動きもありますが、自由診療の後遺症などの患者を受け入れる医療機関は多くありません。

美容医療は、保険適用がされない全額自己負担の自由診療です。美容医療で起きた合併症や後遺症の治療費も原則として保険適用されません。本来は施術した美容医療クリニックが責任を持つべきですが、患者が自由診療の費用を負担できない時、命を救うため保険診療で診るケースもあります。

続きを読む円安や物価高などで海外留学のハードルが上がるなか、国内留学が注目されています。日本国内の他の大学で一定期間学ぶ制度で、文部科学省も2026年度予算の概算要求で支援する予算を計上しています。

続きを読むリスキリングなどを支援する国の教育訓練休暇給付金制度が10月から始まり、働く人の学びに改めて注目が集まっています。日本経済新聞が実施した読者アンケートによれば、リスキリング経験がある人は6割に上っています。経験者にリスキリングした理由を複数回答で聞くと、昇進・昇格や昇給に役立つが最多の47%でした。転職に役立つも45%が選択し、キャリアアップを目指して学ぶ人が目立っています。一方で、仕事に役立つか分からないが興味・関心があるも45%みられています。

続きを読む妊産婦の自殺対策

近年、日本産婦人科医会に報告される妊産婦死亡の原因として、自殺が占める割合が増加傾向にあります。警察庁の自殺統計によれば、妊娠中から産後 1 年以内の自殺は、2022年の65例、2023年の53例、2024年の44例です。現時点で日本の後発妊産婦死亡を含めた妊産婦死亡原因のトップは自殺であるといえます。

続きを読む