病院で、医療事故と思われる事案が起きると、医療機関が第三者機関である医療事故調査・支援センターに報告することになっています。院内で調査をして、結果を遺族に説明することになっています。しかし、届け出をするかどうかは院長などの管理者が判断します。そのため、どういう事故を対象とするかは、施設や地域によって異なっています。基準が曖昧で、調べてほしいと願っても調査が始まらないと不満をつのらせる遺族もいます。

報告事故としては、医療に起因する死亡や死産で、管理者が予期しなかったものとされており、重体や重症などは対象になりません。予期できた医療事故と管理者が解釈すれば、報告対象に該当しないことになります。合併症であり事故ではないと主張する場合もあります。

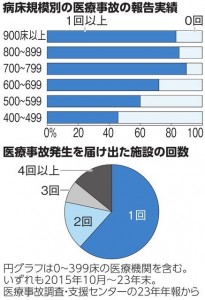

全国の医療機関から、毎年300~400件の届け出があります。600床以上の大病院は全国に230施設ありますが、2015年に制度が始まって以降、2023年末までに約2割の48施設は一度も報告していません。地域差もあります。人口あたりの報告件数が全国で最多の宮崎県と最少の福井県では、報告数に約5倍の差があります。センターは、医療機関から集まった死亡事故の調査結果報告書を分析し、再発防止策を提言にまとめています。

この制度の目的は、医師ら個人の責任追及ではなく、医療機関が自発的に調査、原因を分析することで事故の再発を防ぎ、医療の質を上げることです。報告・調査の積み重ねにより、医療安全につながると期待されています。過去の事故から学び、改善している医療機関もあります。しかし、事故報告や調査をしないままの医療機関もあり、むしろ格差が広がっているのでは、とも指摘されています。

(2024年6月15日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)