政府は、地方の医師不足を解消するため、地方大学の医学部に新たな入学枠を設ける制度を調整します。医師不足地域の大学病院で勤務医を増やし、近隣の医療機関へ医師を派遣できる体制を維持しやすくします。

新たな入学枠の学生には、入学当初から臨床重視の教育を提供し、学部5年生以降の実習段階から地域医療に関われるようにします。通常は卒業後に関わるため、臨床経験を積みにくいとの声が学生にあります。卒業後も引き続き大学病院で臨床研修も用意し、地域への定着を後押しします。

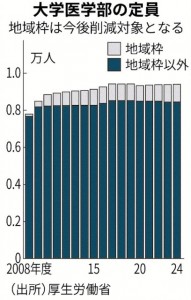

政府が関与する医学部の入学枠には、2008年度から導入した地域枠が元々あります。卒業後9年間は地域で働くことを条件に国の基金や都道府県が奨学金を貸与する仕組みです。各大学に割り当てられている定員に上乗せする追加枠でした。しかし、少子高齢化が加速するにつれて、2030年前後には日本全体の医師数が過剰になると思われます。厚生労働省によると202年時点の医師数は34万人であり、20年間で3割増えています。地方の医師不足は、東京などに集中し過ぎているのが原因です。

政府は、国内全体の医学部定員については減らし、地域枠も中期的に削減する方針です。今回新たに設ける入学枠は、原則として定員の枠内に設け、定員の中で地域人材を育成する方針に移行することを目指します。地域枠は若手医師の定着に一定の効果がみられるため、医師不足の自治体や病院を中心に存続を求める声が多くなっています。

(2024年6月4日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)