特定妊婦とは、予期せぬ妊娠や貧困、DV、若年妊娠などの理由で子育てが難しいことが予想されるために、出産前から支援が必要とされる妊婦のことを言います。児童虐待を防ぐために、2009年に児童福祉法に明記されました。

特定妊婦は年々増え続けていて、登録された特定妊婦は2020年に8,327人に達しています。2010年は875人で、10年前の約10倍に増えています。困り事が多い妊婦は見えない状態で存在していましたが、仕組みが整備されたことで顕在化してきました。それに加えて、格差の拡大で生活が苦しくなったり、人とのつながりが減って孤立したりする人が増えています。

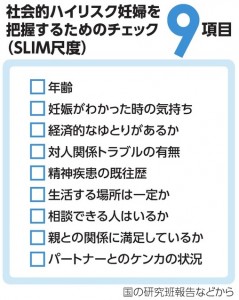

産前産後は女性に大きなストレスがかかります。睡眠時間も少なくなり、ホルモンバランスが変わったり、心身の不調が起きたりしやすくなります。困り事を抱えている妊婦は、SOSを出しづらい状況にあります。虐待リスクを減らすために、困り事を抱えている妊婦をしっかりと把握して、支援を届ける必要があります。国の研究班は、リスク因子を標準化して特定妊婦を含む概念として、様々な要因で子育てが難しいと予測される妊婦を、社会的ハイリスク妊娠と名付け、分類、判定するための基準を開発しています。

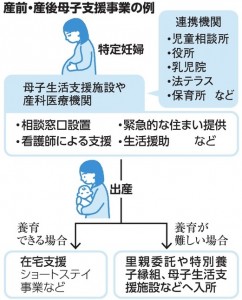

児童相談所や医療機関、保健所、自治体の担当者らが連携し、保健師や社会福祉士が家庭訪問したり、生活保護制度につなげたり、未受診の場合は出産できる病院を探したり、就労や生活支援につなげたりします。医療機関や母子で入所できる公的施設など安全な場所を提供し、産前産後に切れ目なく支援する事業にも力を入れています。全国に予期せぬ妊娠についての相談窓口も増やしています。誰もが子育てに困難や困り事を抱えることがあります。その視点に立った子育て支援として、社会全体で取り組むことが大切です。

(2023年9月10日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)