取締役会に対する投資家の視線が厳しくなっています。5月までの株主総会では、女性取締役がいない企業のトップ選任に対する賛成比率の低下が顕著です。機関投資家は、2024年に議決権を行使する基準の適用範囲を拡大しており、多様性は企業統治の必須条件になっています。適任候補の育成や後継計画の重要性が増しています。 続きを読む

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月22日1/28 第642回松山産婦人科医会例会 講演

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

- 2025年11月12日11/30 第20回日本生殖ホリスティック医療学会 開催 @東京

起立性調節障害への対応

思春期に多い起立性調節障害(OD)は、中学生の約1割が発症し、不登校の原因にもなっています。朝起きられない、立ちくらみがするなど11種類の多彩な症状を訴えます。症状は朝に強く現れ、午後に回復していきます。このため、怠けていると勘違いされやすいのですが、ODはからだの病気であり、原因は血圧をコントロールする自律神経の不調です。 続きを読む

カテゴリー: what's new

起立性調節障害への対応 はコメントを受け付けていません

劇症型溶連菌感染症の増加

手や足の壊死などを引き起こし、致死率の高い劇症型溶血性レンサ球菌(溶連菌)感染症の患者数が、今年1月からの累計で1千人を超えました。統計のある1999年以降で過去最多だった昨年を上回り、感染拡大が止まらない状況が続いています。国立感染症研究所の公表した速報値によれば、9日までの今年の感染者数は1,019人に達しています。わずか半年で、昨年の941人を上回っています。 続きを読む

カテゴリー: what's new

劇症型溶連菌感染症の増加 はコメントを受け付けていません

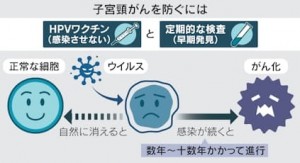

HPVワクチンのキャッチアップ接種

子宮頸がんの原因の約95%がHPV感染です。日本では、毎年約1万1,000人が罹り、約2,900人が死亡しています。20歳代後半から40代に多くなっています。子宮頸がん予防のために、現在のHPVワクチンが定期接種にされています。

(2024年6月15日 日本経済新聞)

(2024年6月15日 日本経済新聞)

続きを読む

カテゴリー: what's new

HPVワクチンのキャッチアップ接種 はコメントを受け付けていません

子どものインターネットの利用時間

2024年こども家庭庁公表の青少年のインターネット利用環境実態調査によれば、子ども達のネットの利用時間は、2歳で1日平均約1時間50分です。年齢とともに増加し、10歳で約3時間半、17歳は約6時間20分に上ります。低年齢化と長時間化がトレンドとなっています。ネットを使う機器として最も多いのはスマホで、74.3%です。10歳以上になると、親との併用より子ども専用の割合が高くなります。 続きを読む

カテゴリー: what's new

子どものインターネットの利用時間 はコメントを受け付けていません