文部科学省の公立学校教員の勤務実態調査によれば、平日の平均労働時間は、小学校が10時間45分、中学校が11時間1分です。これには持ち帰ってする仕事時間は含まれていません。1カ月あたりの残業時間が文部科学省の定める上限である45時間に達していたのは、小学校教員で64%、中学校教員で77%を占めています。長時間の残業が常態化しています。OECDの国際教員指導環境調査2018によれば、中学校教員の1週間の仕事時間は、OECD加盟国の平均が38.8時間だったのに対し、日本は56.0時間です。書類作成などの事務仕事は、参加国で最長の週5.6時間でした。 続きを読む

- 2026年01月13日2/21~2/22 第16回日本がん・生殖医療学会学術集会 開催 @奈良

- 2026年01月08日2/5 女性医療フォーラム 開催

- 2025年12月28日2/1 シンポジウム「特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜」開催 @東京

- 2025年12月22日1/28 第642回松山産婦人科医会例会 講演

- 2025年12月15日1/30~1/31 第11回 日本産科婦人科遺伝診療学会 学術講演会 開催 @京都

- 2025年11月12日11/30 第20回日本生殖ホリスティック医療学会 開催 @東京

離婚後の共同親権

法務省が2021年に公表した協議離婚の実態調査によれば、離婚原因として、性格の不一致が63.6%と最も多く、異性関係が23.8%と続いています。家庭内暴力としては、精神的な暴力が21.0%でした。経済的な暴力が13.5%だったほか、身体的な暴力は7.9%、子への虐待も4.1%あります。裁判離婚の場合は、さらに多い可能性があります。 続きを読む

カテゴリー: what's new

離婚後の共同親権 はコメントを受け付けていません

マイナンバーカードによる子ども医療費受給

医療費の助成制度は、自治体独自の行政サービスです。18歳になる年度末までの通院に支給する市区町村は、2023年4月時点で1,202あり、およそ7割に達しています。デジタル庁は、自治体側で扱う受給資格に関する情報とマイナンバーをひも付けるシステムを開発しました。2024年度に、400程度の自治体を公募し、システムとの接続にかかる費用を国が全額補助します。 続きを読む

カテゴリー: what's new

マイナンバーカードによる子ども医療費受給 はコメントを受け付けていません

L字カーブの解消に向けて

総務省の労働力調査によれば、20代後半から30代で労働力率が落ち込むM字カーブは、ほぼみられなくなってきています。しかし、女性の正規雇用の割合が20代後半ごろから下がるL字カーブの解消が進んでいません。OECDは、日本における女性の非正規雇用割合の高さを指摘し、生産性の伸びを鈍化させていると改善を促しています。 続きを読む

カテゴリー: what's new

L字カーブの解消に向けて はコメントを受け付けていません

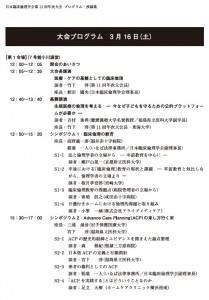

日本臨床倫理学会 第11回年次大会にて基調講演

カテゴリー: what's new

日本臨床倫理学会 第11回年次大会にて基調講演 はコメントを受け付けていません