2004年に国立大学が法人化され、20年が経過しました。法人化により、国から配られる運営費交付金の使い道を、各大学が自由に決めることができるようになりました。教職員の身分は国家公務員から国立大学法人の職員となりました。運営交付金は、法人化後、国立大に国から配られる資金です。人件費や光熱費、教育研究費などに使われ、現在は約1兆1千億円です。2003年の国立大学法人法成立時は、法人化前の公費投入額確保を求める付帯決議が付いていました。しかし、国は、行財政改革の一環で2004~2015年度の間に1,470億円減額しています。

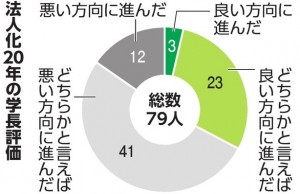

国は、学長が社会のニーズをふまえて、改革を進めやすい組織に変えようとしてきました。かつては、学部などの教授会が人事をはじめ多くのことを決めていました。しかし、法人化やその後の法改正で教授会の役割は制限され、学長への権限の集中が進みました。多くの大学が教職員の投票で決めていた学長選考も変わりました。学外者も参加する学長選考・監察会議が決めることになり、投票結果は参考情報とする大学が多くなっています。

代わりに、他の研究者との競争に勝てば獲得できる、科学研究費補助金などの競争的資金を増やしています。2016年度からは、一部を傾斜配分する仕組みが始まり、2019年度以降は、若手研究者比率などの共通指標の達成状況によっても配分に差がつくようになっています。

運営費交付金の減少により教職員が減少し、書類作成など研究以外の仕事の増加により研究時間が減少し、研究が低下してきています。外部資金の獲得状況が大学間格差を広げています。世界水準の研究が期待され、外部資金を獲得しやすい東京大学や京都大学などは、全体的に20年間の変化を好意的に受け止めています。しかし、教育学部だけの単科大学などは、外部資金の獲得などが進みません。文部科学省によれば、外部資金の2019年の獲得額は、東京大学と地方の教育単科大学では最大で733倍の差があります。

国による競争的資金は応用研究に偏り、基礎研究への配分が少なく、国際的に評価される論文数も減少しています。国は、特に国立大学に経済再生のカギとなるイノベーションの創出を期待していますが、注目度が高いTop10%論文(被引用数が各分野の上位10%)数の国別順位が、4位から13位に落ちるなど、日本の研究力は低下しています。任期付き教員の増加は、雇用を不安定化させ、成果の出やすい研究に走る研究者を増やしています。

(2024年4月8日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)